財務戦略

中期経営計画初年度の評価

2025年3月期より、財務領域を担当する事業管理本部長に就任しました内藤です。財務の役割は、企業の健全な運営と成長を支える重要なものであり、その重責を感じております。これまでの経験を活かし、あるべき財務戦略の策定・運営やリスク管理の強化など、さまざまな課題に取り組み、当グループの持続的な成長に貢献していく所存です。

自動車業界は大変革期の最中にあり、当グループを取り巻く事業環境は目まぐるしく変化し、将来の不確実性は以前にも増して高まっています。ロシアによるウクライナ侵攻の長期化をはじめとした地政学リスクの高まりやエネルギー・原材料価格の高止まり、人件費の上昇など、企業にはさまざまな課題への対応が求められています。このような状況の中、第15次中期経営計画(2024年3月期~2026年3月期、以下「第15次中期」)では、「ESG経営の実現」を経営方針に掲げ、9つの重点戦略を推進しています。

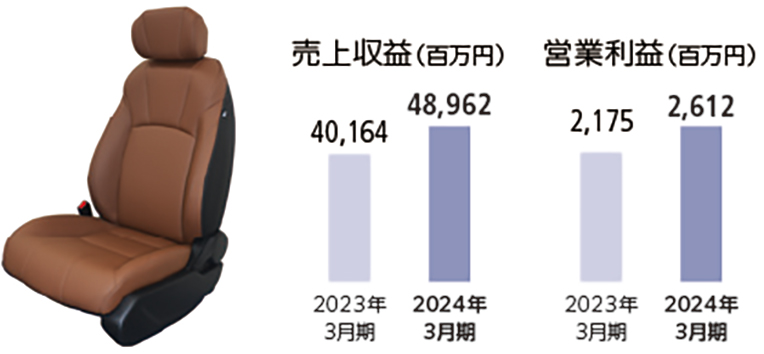

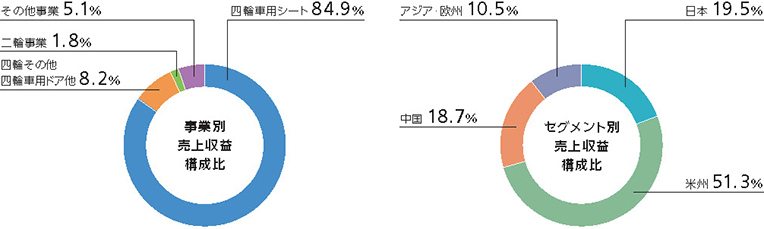

第15次中期の初年度である2024年3月期の連結業績は、半導体供給不足の解消を受け米州を中心にお客さまの生産が回復したことに伴う増産効果や、円安による為替換算効果により、売上収益4,417億円(前期比+325億円)、営業利益175億円(前期比+22億円)となりました。また、市場の大きさからグループ最大の売上収益を計上する米州セグメントでは、「北米収益体質のV字回復」を掲げ収益改善に取り組み、売上収益2,401億円(前期比+460億円)、営業利益32億円(前期比+64億円)と、増収増益を達成しています。外部環境変化による原材料価格や人件費等の上昇はありましたが、新たなレーザー溶接機の導入による品質および生産効率の向上、立体自動倉庫導入による生産変動やライン停止等への即応力向上など、環境変化に負けない収益体質構築に向けた仕込みも着実に実行できたと考えています。一方、「中国事業戦略の再構築」を掲げた中国セグメントにおいては、競争激化を受けたお客さまの販売不振に伴い、売上収益875億円(前期比△302億円)、営業利益は99億円(前期比△82億円)と、減収減益となりました。今後も厳しい事業環境が続くと予想されますが、生産・間接要員の最適化やローカルメーカー活用による原価低減、現地自動車メーカーからのシート商権獲得に向けた営業活動などの諸施策を加速することで、競争が激化する中国市場で勝ち残るべく、事業基盤の再構築を図っていきます。

第15次中期の2年目となる2025年3月期は、日本や米州セグメントを中心に増産を見込んでおり、売上収益4,500億円(前期比+82億円)・営業利益200億円(前期比+24億円)と、増収増益を計画しています。激変する市場環境の中にあっても、事業成長を支えることができる盤石な財務基盤を活かし、今後の売上拡大や収益体質強化に向けて多くの仕込みを推進していきます。

持続的な成長に向けた戦略的資源配分

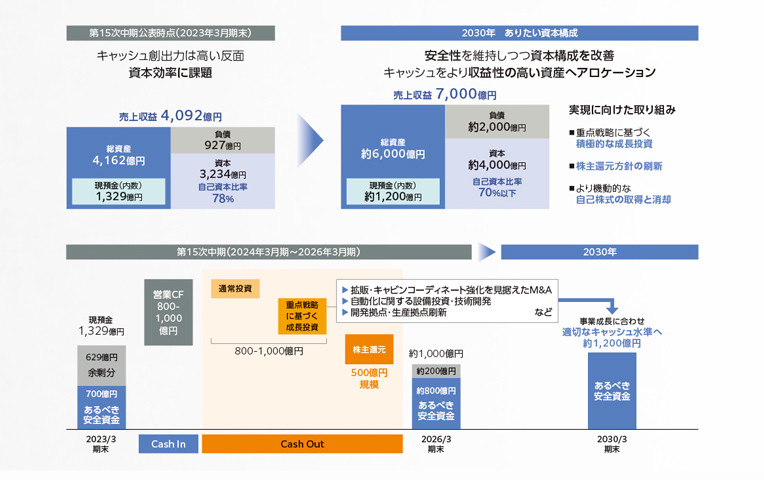

当グループはこれまで厳しい事業環境下においても、着実に収益力を強化してきました。その結果、コロナ禍以降のサプライチェーンの混乱や半導体供給不足による自動車メーカーの生産台数減少、エネルギー・原材料価格の高騰など、外部環境が悪化する中でも、2020年3月期から2024年3月期までの5年間で累計1,574億円の営業キャッシュフローを創出しています。また、2024年3月末時点での非支配持分を除く連結自己資本比率は73.3%と、極めて高い財務健全性を構築しており、自己資金で成長投資やM&Aに対応できる水準の手元流動性も確保しています。しかしながら、資本効率の観点では課題があると認識しています。大変革期において、2030年ビジョンを達成し、ステークホルダーの皆さまから喜ばれる企業であり続けるためには、これまで以上に資本を効率的に活用し、成長速度を加速させる必要があります。

2030年ビジョンの達成に向けては、安全性を維持しつつ資本構成を改善し、キャッシュをより収益性の高い資産へとアロケーションしていきます。2030年の売上収益を7,000億円とした場合の適切なキャッシュ水準を1,200億円と定め、それを上回る資金を成長投資や株主還元へと戦略的に資源配分することで、さらなる企業価値向上を図ります。

今後の事業拡大に向けた成長投資には、第15次中期において総額800~1,000億円規模を配分していきます。具体的には、通常の事業運営に必要な投資に加え、マルチスズキ向け受注拡大をはじめとする新事業の拡大、ロングスライドシートレール等の次世代技術開発を核としたキャビンコーディネート機能の獲得、生産自動化設備や立体自動倉庫の導入展開、開発・生産拠点の刷新などを計画しています。創出したキャッシュを戦略的に活用することでさらなる事業成長・収益性向上による利益の押し上げを目指します。また、総額500億円規模の株主還元を実施することで、株主資本のスリム化を進め、資本効率向上を図ります。

新興メーカーの台頭や異業種の参入により競争がますます激化している自動車業界では、時に想定を上回るほどのペースで事業環境が変化していきますが、この変化を事業機会として捉え、将来のありたい姿を起点としたバックキャストで最適な戦略・戦術を取れるよう、適宜適切に資源配分を実施していきます。事業成長を強力に推進し、創出したキャッシュをさらなる成長投資や株主還元へとつなげていくことで、持続的な成長と還元拡充の好循環を目指していきます。

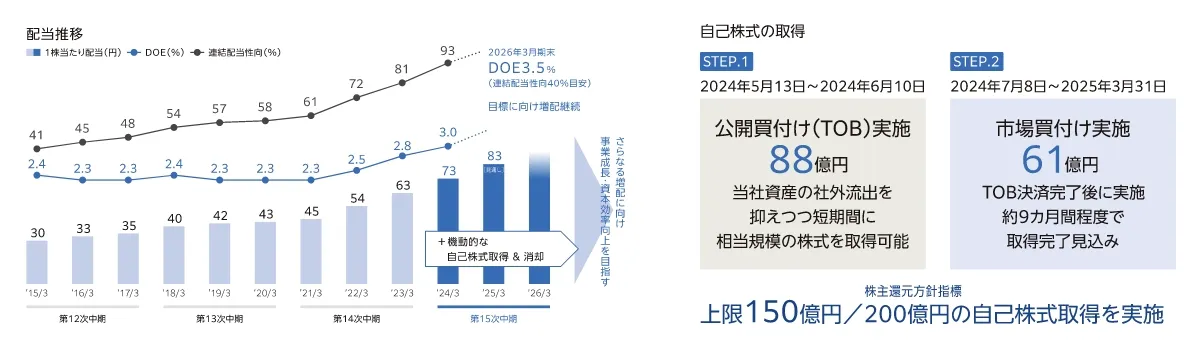

株主の皆さまに対する利益還元

当グループでは株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題の一つと認識しており、第15次中期より株主還元方針を刷新しました。「業績に左右されない、継続的かつ安定的な還元の実施」を新たな基本方針とし、第15次中期末(2026年3月期)DOE※3.5%以上を目指した安定的な増配と、手元資金や株価水準等を総合的に勘案した200億円規模の機動的な自己株式取得を実施していくことで、第15次中期は総額500億円規模の株主還元を計画しています。

新たな株主還元方針の下、2024年3月期の配当は1株当たり73円と、2023年3月期に対し10円の増配を実施しました。なお、2025年3月期についても10円増配の1株当たり83円を予定しており、これにより13期連続の増配となる見込みです。

また、自己株式の取得については、2024年5月10日の取締役会にて、公開買付けと市場買付けによる総額150億円規模の自己株式の取得を決議しました。公開買付けは、2024年6月11日に公表した結果の通り、88億円分の自己株式を取得しました。2025年3月末までに、残り61億円分の株式を市場から買付ける予定です。これら自己株式の取得は当グループのEPSやROE等の資本効率の向上に寄与し、株主の皆さまに対する利益還元につながるものと考えています。

※ DOE(株主資本配当率)=配当総額÷株主資本(親会社の所有者に帰属する持分)

持続的な企業価値向上に向けて

当グループのPBRは2024年3月末時点で0.78倍(株価2,010.5円)にとどまっており、ステークホルダーの皆さまのご期待には十分に応えられていないのが現状であると認識しています。この背景には、コロナ禍前の高い収益性に回復しきれていないことや資本効率の低下があると捉えており、第15次中期の目標に掲げるROE8.5%を達成するためには、さらなる事業成長とともに、資本コストを上回る稼ぐ力の獲得が不可欠であると考えています。中長期を見据えた戦略的な資源配分により、成長投資による収益力強化と株主還元の拡充の両輪を回し、持続的な企業価値の向上と資本効率の向上を図ることで、PBR1倍以上の早期達成を目指していきます。

事業環境は第15次中期策定時の想定を超える厳しいものになっておりますが、掲げた9つの重点戦略が目指す方向性そのものは間違っておらず、重要なことは、環境変化に柔軟に対応しつつ、より迅速に遂行していくことであると考えています。環境変化を的確に捉えた財務戦略により企業価値向上に向けた重点戦略を下支えするとともに、重点戦略を支える人材の育成や企業基盤の強化を通じて「ESG経営の実現」を果たすことで、資本市場のみならず全てのステークホルダーの皆さまから存在を期待され「喜ばれる企業」であり続けることを目指します。

2024年3月期 セグメント別実績

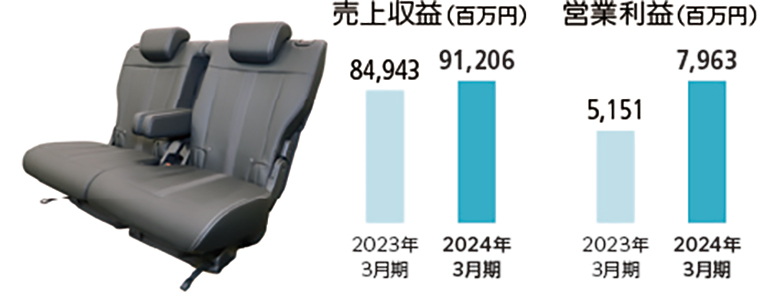

日本

当期は、ホンダ新型N-BOX用リアシートやスズキ新型SPACIA用リアシートなどの生産を開始しました。

埼玉地区において製造技術と量産性の実証検証を可能とする新たな技術棟の新設や部品事業部の機能集約を決定するなど、さらなる部品競争力強化を図っています。

米州

当期は、アキュラ新型TLX用シートなどの生産を開始しました。

新機種の立ち上がりに合わせ、より進化した高効率生産を実現する自動化設備を導入するなど、厳しい事業環境下においても収益を確保できる体質改革に努めています。

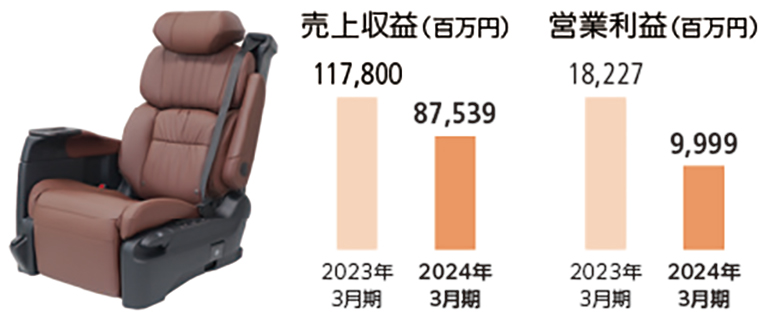

中国

当期は、ホンダ新型ODYSSEYや新型ACCORD用シートなどの生産を開始しました。

競争が激化する中国市場において、新規顧客獲得に向けた営業活動の強化や原価低減に資する部品のローカルメーカー採用拡大を図り、収益性向上に努めています。

アジア・欧州

当期は、アジアでホンダ新型ELEVATEや新型CR-V用シートなどの生産を開始しました。

さらなる事業成長を実現すべく、主要客先のシェア向上に加え、新たな顧客の獲得とその商権拡大に向けた営業活動を強力に推進しています。