バリューチェーン(価値創造戦略)

当グループは、良質な商品とサービスを提供する「モノづくり」によって価値創造を実現しています。

60年以上にわたってステークホルダーの皆さまに支えられながら培ってきた、あらゆる経営資源を基に、バリューチェーンが互いに連携しながら機能していくことで、企業価値の最大化を図っています。

バリューチェーン

- 研究・開発

- 革新的で魅力ある商品・技術の創造

- 営業

- お客さまのニーズに応える競争力ある商品の提案

- 購買

- 強固なサプライチェーンによる安定的な部品供給

- 生産

- 世界13カ国で実現する高効率な量産体制

- 品質

- 安全・安心な製品供給を可能とする品質管理体制

フィードバック

- 「テイ・エス テック統合報告書2023」発行時点(2023年9月30日)の役職を記載しています。

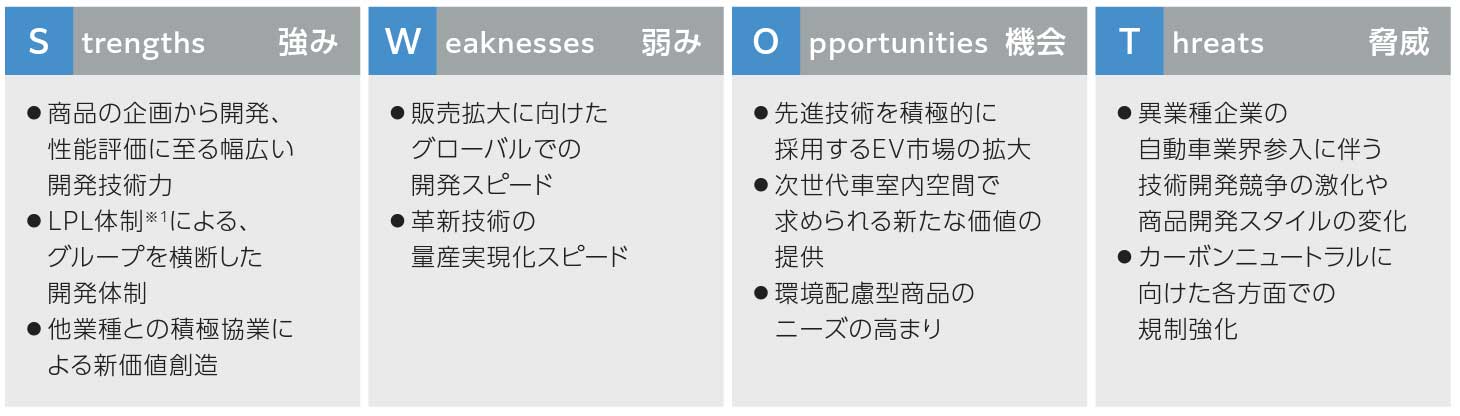

研究・開発

技術革新がもたらすモビリティの変化は、これまで自動車内装品に求められてきた価値を一変させます。これを機会とし、当グループのさらなる事業成長へとつなげるため、シートのみならず、車室内空間全体で新たな価値創造に取り組んでいます。また、他社の先を行く環境技術のいち早い製品化に向け、開発と製造の両軸から技術進化を図るなど、社会と共に持続的な成長を果たしていくため、さまざまな角度から研究開発を行っていきます。

価値創造は従来技術の蓄積だけでは実現できません。企業理念の一つである「人材重視」の下、開発者の育成に努め、彼らが生み出す多様なアイデアでイノベーションを起こし、これまでにない独創的な技術を創出していきます。

価値創造の基本方針

- 魅力ある商品・技術の創出と提供

- 部品メーカーの枠を超えたシステム・ソフトウェア開発力強化

- 持続可能な社会に貢献する環境配慮商品と製造技術の開発

- 開発源流からの確かな品質保証

キャビンコーディネート機能の獲得

自動運転技術やEV化が進んだ次世代自動車市場において、新たに求められる機能や技術を創出するため、従来の事業ドメインであるシートやドアの枠を超え、車室内空間(キャビン)全体での商品提案を可能とする「キャビンコーディネート機能の獲得」に取り組んでいます。車室内 空間全体を魅力商品として提案できる企業へと進化すべく、次世代自動車への乗車を想定した“人”に関わる基礎研究 や、他業種とのコラボレーションで創り出すこれまでにない機能・技術の確立に向けた研究開発を加速させています。また、新たな構造や素材に適応した高効率な量産技術開発に取り組むことで、創出した技術を競争力ある価格で商品として提供できる生産体制を構築します。

環境技術のさらなる追求

自動車の環境負荷を低減し持続可能な社会の実現に貢献するため、軽量化などのEV対応技術をはじめ、リサイクル材・バイオマス材の活用といったサステナブルマテリアル※2への置き換え技術の構築に取り組んでいます。材料変更で生じるシートのクッション性能の低下といった課題に対し、当グループがこれまで積み上げてきた独自のノウハウを基にシート構造を見直すことで、環境性能と快適 性の両立を実現します。また、空気抵抗を抑え、電費を向上させる車両デザインの実現に寄与する、低ヒップポイント構造のシート提案など、自動車メーカーだけではなし得ない、新たな環境技術の創出により、社会と共に一層の成長を果たしていきます。

- 海外拠点も含めた各部門を取りまとめるLPL(ラージプロジェクトリーダー)を配置し、企画立案から量産までをトータルマネジメントする開発体制

- 継続的に利用可能な資源から得られ、ライフサイクル全体で環境への影響が小さい原材料

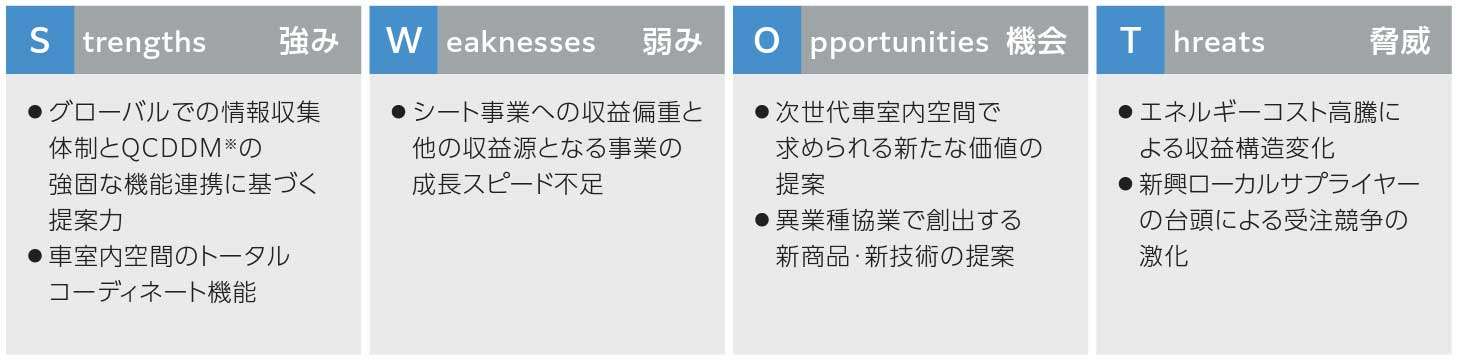

営業(ホンダグループ)

当グループの主要顧客は、本田技研工業株式会社および同社の関係会社からなるホンダグループであり、連結売上収益の約9割は同グループへの販売によるものです。さらなる事業成長を図るためには新規顧客獲得が重要である一方、ホンダビジネスがこれからも当グループの根幹を成す、大切な事業基盤であり続けることに変わりはありません。

現在、同グループが販売する四輪車におけるシートの約60%に当社製品が採用されています。2030年には、このシェアを70%に高めていくことを目標に掲げ、エンドユーザーの皆さまに求められる商品開発はもちろん、お客さま(ホンダグループ)のニーズに応える多様な提案をもって、さらなるシェア向上を目指しています。

価値創造の基本方針

- お客さまの期待を超える魅力商品を競争力ある価格で提供

- お客さまからの揺るぎない信頼を永続的に獲得

- 地域・機能本部との連携によって、車室内空間の新たな価値をお客さまに提案

強みを活かした営業展開

さらなるシェア向上には、新商権の獲得に加え、すでに受注いただいている機種において、モデルチェンジ後も確実に商権を受注していく必要があります。期待を超える商品創出によるお客さま満足度向上をはじめ、開発初期段階からお客さまと一体となった商品共創により、従来以上にお客さまニーズに沿った機能とデザイン性を併せ持ったシートを提案するなど、当グループにしかできない価値創造によりこれを実現していきます。

また、ホンダビジネスを統括する営業・購買本部の下、関連本部が緊密な連携を図ることで、どの地域においても高品質で競争力ある商品提案を実現し、世界13カ国にまたがる各拠点の地理的優位性を最大限に活かし、さらなる商権獲得を目指します。

シート商権につながる部品受注の拡大

シートは、シートフレームやトリムカバー(表皮)などさまざまな部品で構成されています。私たちは、シート本体のみならず、こうした部品についても商権を獲得し、それぞれの機種に合わせた商品開発を行っています。構成部品の中でも、シートフレームはシート本体との関連性が高く、後に開発が始まるシート本体の受注につながる重要なパーツです。私たちはお客さまのニーズを迅速かつ正確にくみ取り、開発・技術本部と連携しながら、幅広い車種に搭載可能なシートフレームである「共通シートフレーム」の創出に取り組んでいます。競争力ある共通シートフレームの提案により、シートフレーム受注を拡大し、将来のシート商権受注につなげていきます。

- QCDDM:Quality(品質)、Cos(t コスト)、Delivery(納期)、Developmen(t 開発)、Managemen(t マネジメント)

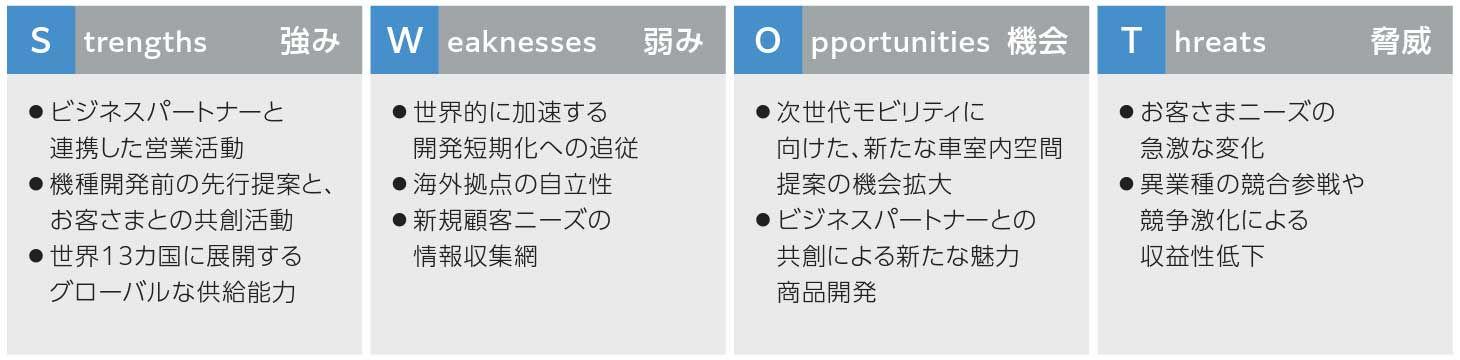

営業(新事業)

当グループが一層の事業成長を遂げるためには、ホンダグループのみならず、新たなお客さまの獲得やホンダグループ以外の商権拡大といった「新事業」領域での拡販が不可欠です。当グループでは従来からこれを重要課題と捉え、さまざまな取り組みを行ってきました。それらが少しずつ成果として表れ、スズキ株式会社やフォルクスワーゲンAGなどからの商権拡大をはじめ、複数の新たなお客さまから受注をいただくなど、今後の拡販に向けた確かな手応えを感じています。

2030年、売上収益に占める新事業割合30%(2023年3月期時点7.8%)を目標に、新事業統括本部の指揮の下、全世界のお客さまをターゲットとした、戦略的な営業活動を展開していきます。

価値創造の基本方針

- お客さまニーズを先取る企画提案による高付加価値での商権受注

- 既存商権を足掛かりとした商品提案(派生機種への採用拡大)

- 受注確度を高める、ターゲット商権を絞り込んだ戦略営業展開

- 商権拡大につなげる欧州拠点の競争力強化

新事業のさらなる拡大

世界中のお客さまから信頼を獲得し、新たな商権を獲得していくために、当グループのリソースを最大限に活用した戦略性の高い営業活動を実行していきます。お客さまのロケーションに応じ、地理的優位性のあるグループ拠点を活かした最適な営業推進や、既存商権で評価された技術を派生機種に水平展開するなどターゲット機種を明確にした技術提案により、スピーディーな受注拡大を実現していきます。また、営業・開発部門の連携により、お客さまの潜在ニーズを引き出し、次世代車室内空間で求められる機能や技術のプレゼンテーションを定期的に実施し、将来の量産機種を方向づける先行開発へ参画することで、確実な商権獲得につなげていきます。

欧州新事業の競争力強化

当グループでは、ドイツ・ポーランドに拠点を置き、フォルクスワーゲングループをはじめとした欧州自動車メーカーとのさらなるビジネス拡大に注力しています。2024年3月期から本格稼働が始まるポーランドの四輪車用シート生産会社はその立地上、ドイツ、チェコ、スロバキアなどに点在する欧州自動車メーカーへ向け、価格競争力のある製品供給が可能です。これをキーステーションとした欧州地域での積極的な営業展開により、既存顧客からの商権拡大に加え、新たなお客さまとのリレーションを構築していきます。また、生産能力拡大に加え、サプライチェーンを含めた生産体制の最適化を図ることで、一層の事業成長と収益性向上を目指します。

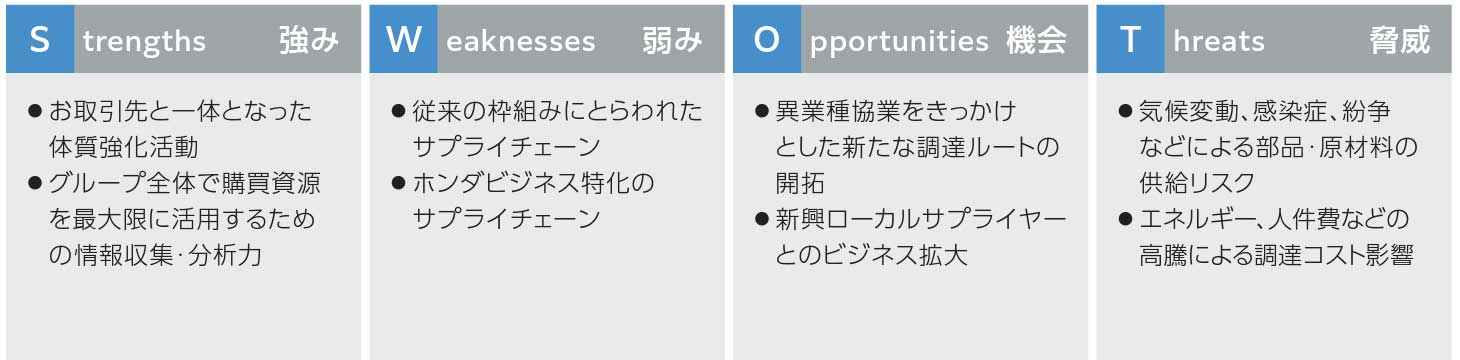

購買

当グループでは経営方針「ESG経営の実現」の下、事業を通じて社会的課題に取り組み、自社のみならず、サプライチェーン全体でサステナビリティへの取り組みを推進していくことで、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。

当グループの価格競争力向上に寄与するサプライチェーンマネジメント、有事においても安定した製品供給を可能とする事業継続能力向上など、「購買」の核となる機能の進化に努めるとともに、気候変動や人権問題といったサステナビリティに関する取り組みのさらなる強化を図ります。国内のみならず、全世界のお取引先と想いを共有し、グローバルで強靭かつ持続可能なサプライチェーンを実現していきます。

価値創造の基本方針

- 他社を凌駕するサプライチェーンの実現

- 新事業拡大を支えるサプライチェーンの構築

- 調達ルートのスリム化・合理化

- サプライチェーンマネジメント強化によるQCD※各能力の向上

競争力を高めるサプライチェーン

モビリティの変化は、異業種からの新規参入などサプライヤー間における競争の激化を招くと予想されます。そのような中で勝ち残るべく、当グループでは購買領域からも競争力を高めるさまざまな施策に取り組んでいます。お取引先とのさらなる連携強化をはじめ、これまで築いてきたサプライチェーンを一から見直し、調達ルートの徹底したスリム化や現地調達部品の拡大など、当グループの収益性を高めることで競争力向上を図ります。また、ホンダビジネス以外への拡販や、多様化・多機能化する製品の安定供給に対応する調達ルートの確立など、さまざまな観点からサプライチェーンの最適化に努め、グループ全体で付加価値の最大化を目指していきます。

サステナブル・サプライチェーンの構築

当グループでは、お取引先の皆さまと共にさまざまなリスクの軽減に取り組み、法令・社会規範を遵守した持続可能なサプライチェーンの構築に努めています。目指していくべき指針として「テイ・エス テック サプライヤーサステナビリティガイドライン」を策定し、全世界のお取引先に理解と実践を求めています。環境領域では、サプライチェーン全体でのカーボンニュートラル達成を目指し、Scope3に当たるCO2排出量の算出精度向上に取り組み、お取引先とのコミュニケーションを深めることで各社でのCO2排出量削減活動を促していきます。策定したガイドラインは適宜見直しを行い、将来にわたりサプライチェーン全体で「喜ばれる企業」を体現していきます。

- Quality(品質)、Cost(コスト)、Delivery(納期)

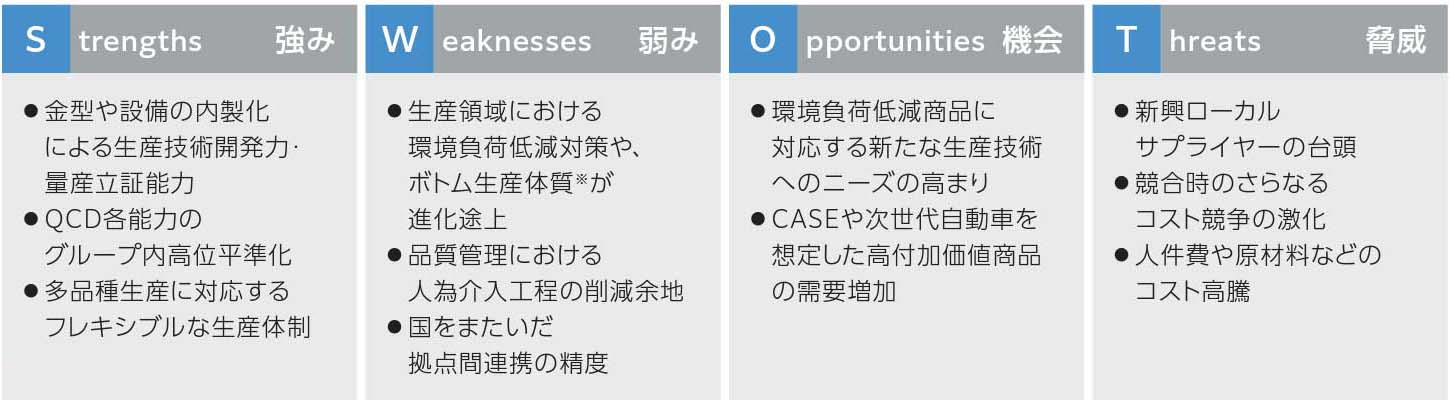

生産

「モノづくり」は当グループの根幹であり、不確実性が高まる事業環境や、 CASEやMaaSに応じた原材料・製品構造の変化に対応可能な「モノづくり」への進化こそが、今後一層の成長を遂げていくための要となります。徹底した自動化やデジタル技術の活用など、他社を凌駕する高効率な生産体制構築をもって、半導体供給不足などによる急激な生産変動にも適応できる企業体質を目指します。

また、EVや自動運転を想定した次世代技術、環境負荷を回避・低減する環境技術を用いた、これまでにない製品の創出と量産を可能とする新たな技術の確立に向けて、開発・製造の両領域から一体となって取り組み、さらなる事業成長と持続可能な社会への貢献に努めます。

価値創造の基本方針

- 高効率で持続可能な「モノづくり」への進化

- グループ企業に対する革新的な生産技術発信と統制機能の強化

- 自動化や生産設備・金型の進化による高効率ラインの構築

進化し続けるテイ・エス テックのモノづくり

当グループは、多様化するお客さまのニーズに応え、高品質な製品を競争力ある価格で安定的に世界へ送り出すための最適な生産体制を追求しています。DXやIoTなどの先進技術による徹底的な効率化はもちろん、AI解析による品質判定システムを活用した自工程保証の強化など、一層の品質向上にもつなげていきます。シートは性質の異なる多くの部品から構成される製品である特性上、人の手で仕上げる工程が多く残っており、自動化推進のみならず、生産を支える社員一人ひとりが働きやすい環境づくりが重要です。現場を理解する社員が造り出す、作業負担の少ない内製設備の開発機能を強化するなど、生産現場におけるダイバーシティの推進に努めていきます。

サステナブルな生産体制

長期環境目標に掲げる「事業活動におけるカーボンニュートラルの実現」に向け、省エネルギー化をはじめとした環境負荷低減に取り組んでいます。当グループの生産効率自体を高める生産技術の進化に加え、各種設備の刷新やインバータ導入などによる生産設備の高効率化を図っていきます。また、設備エキスパートによる省エネルギー診断を日本から世界の拠点へ水平展開するなど、さまざまな観点からCO2排出量の削減とエネルギーコストの低減に努めます。また、回生エネルギーを利用した設備開発や、電力を使わずに作業を自動化する“からくり”機構の考案など、さまざまな観点からサステナブルな生産体制を構築していきます。

- 減収でも一定の利益を生み出せる財務体質

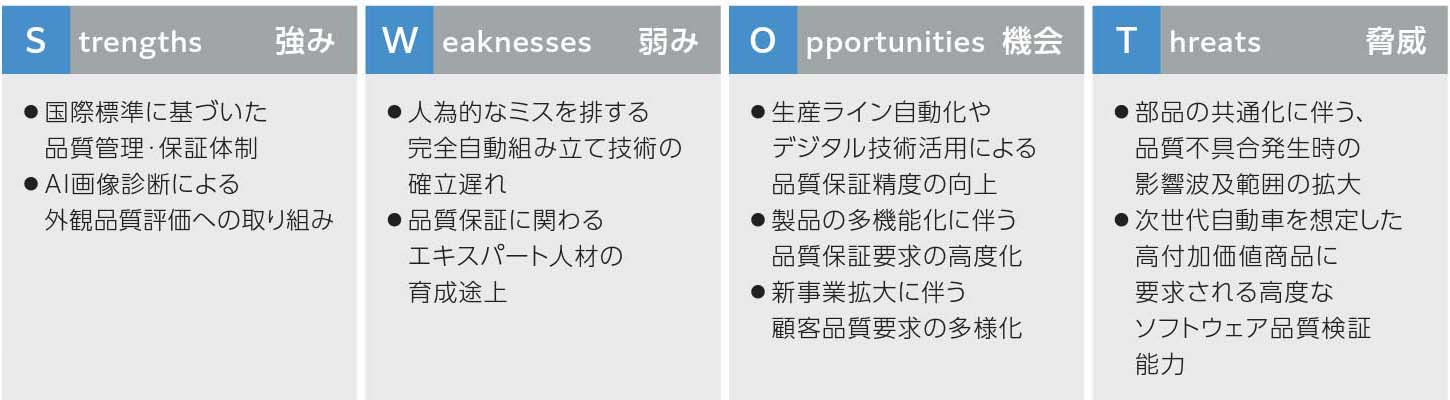

品質

私たちの製品は、人命を守る大切な部品の一つです。それゆえに「品質」は、 お客さまがテイ・エス テックを選択する最も大切な理由であり、メーカーとして の信頼を支える根幹であると考えています。絶対に不具合品を造らない、流出させないために私たちがすべきことを考え抜き、施策を主導し、想いを浸透させていくことが品質本部の使命です。これはグループ内に限らず、部品や原材料を供給してくださるお取引先にもご協力いただき、実践していきます。

一人ひとりが品質の担い手であるという意識を広く醸成し、改善に結び付けていくことで、当グループだけではなし得ない、お客さまから選ばれ続ける品質管理・保証体制を構築していきます。

価値創造の基本方針

- お客さまに安全と安心を提供

- 全世界同一基準で高品質な製品を安定供給

- 全世界のお客さまから品質No.1評価を獲得し、 「TS-Quality」ブランドを確立

源流管理による品質保証

当グループでは、製品の企画から設計・開発、製造はもちろん、調達や設備保守、品質管理体制の維持に至るバリューチェーンの全てのプロセスにおいて不具合発生の未然防止に努めています。さらに、課題の根本原因を追究する源流管理に努め、本質的なプロセス改善を重ねることで、確かな品質保証・管理体制を構築し、不具合を生まない製品仕様の造り込みや、品質保証の高精度化に資する生産・検査工程の自動化などにつなげています。また、グループ全体での継続的な品質教育やTCサークル活動により、社員一人ひとりの品質・業務改善への知識と意識を高め、各プロセスでの品質向上を図っていきます。

品質マネジメント強化

2023年4月、品質マネジメント強化を目的に、品質管理部を新設しました。同部が主導し、各拠点での実物検査の実施や、正しいプロセスで品質保証がなされているかという観点でのモニタリングと管理の徹底により、品質監査機能の強化を図ります。また、品質保証における重要管理ポイントの整理とグループ内発信を行い、全拠点でポイントに沿った品質管理を行っていくことで、品質課題の早期是正や健全な製品供給体制の維持継続につながる仕組みづくりに努めます。品質本部と世界中のグループ拠点が一丸となり、企業価値向上に資する品質保証・管理体制を構築することで、安全で安心な製品を皆さまへお届けする「喜ばれる企業」を体現していきます。

バリューチェーンを支える重要セクション

ITを活用し、グループ全体のパフォーマンスを最大化

IT部門では、各国の拠点や各部門と連携しながら最適な仕様を検討しつつ、デジタルトランスフォーメーションの足かせとなる旧システムの刷新、業務の自動化、電子承認をはじめとする業務フローのデジタル化に取り組んでいます。また、働き方改革の一環として、リモートワーク環境整備を行い、アプリケーション・インフラの両面からグループ全体でパフォーマンスの最大化を図っています。

また昨今では、サイバー攻撃やシステム障害による情報漏えい・業務停止は企業にとって重要なリスクとなっています。メール訓練などを用いた社員へのセキュリティ教育実施、社内利用システムの脆弱性補完対応、不正アクセス・挙動に対する外部監視など、グループ全体でのセキュリティ強化に取り組むことで知的資本を守り、ステークホルダーからの信頼に応える強固な事業基盤を築いています。

管理本部 IT部長

増渕 祥久

競争力ある供給体制を実現する貿易管理

第15次中期経営計画の重点戦略では、部品や材料の現地調達化を推進していく一方、貿易を伴う国際供給・調達活動の安定・効率化に取り組んでいます。

貿易手続きの円滑化と国際情勢の変化に対応できる柔軟性を兼ね備えるべく、当社では自社内で通関手続きが対応可能な貿易体制を設けており、国の定めるセキュリティ基準を満たすことで、特定輸出者・特例輸入者として税関から承認を受けています。これにより、貨物検査の省略をはじめとする円滑な貿易手続きが実現し、海上輸送の遅延時には、代替輸送に関連する輸出許可を迅速に取得するなど、全世界で安定的かつフレキシブルな生産体制に寄与しています。

また、各国間で締結され複雑化した経済連携協定を当グループの貿易網と照らし合わせ、最大限に活用していくことで、関税コストを削減し、価格競争力のある製品供給に貢献しています。

生産本部 生産企画部 貿易管理課長

楠本 竜登

“攻め”と“守り”の両軸から知的財産戦略を展開

研究・開発の成果である知的財産を保護し、活用していくことは、当グループが長期的な競争優位を保ち続けるための重要な活動の一つです。革新技術や持続可能な社会に貢献するオリジナル技術に対して、強固な特許網を構築するさまざまな「攻め」の取り組みを行うことで、当グループが有する知的財産価値の最大化に努めています。また、特許調査を戦略的に活用し、他者の知的財産権を尊重した上で、係争などのリスクを避けながら開発を行う「守り」の施策にも注力しています。こうした取り組みは、特許に関する第三者による「シート全体の特許総合力」評価※において、日米ともにサプライヤー全体で第1位を獲得するなど、外部からも高い評価を得ています。「攻め」と「守り」の知的財産活動で当グループのモノづくりを支え、研究・開発領域から企業価値向上に努めていきます。

開発・技術本部 知的財産部長

三好 晃