培ってきた強み

- 「テイ・エス テック統合報告書2025」発行時点(2025年9月30日)の役職を記載しています。

強固な企業基盤

当グループは長年にわたり、モノづくりを通じて、安全・安心で快適な魅力ある商品を生み出す確かな技術力と、環境変化や市場の多様化にも迅速に対応できるグローバルな製品供給体制を築き上げてきました。また、企業理念の一つである「人材重視」の下、社員一人ひとりの個性と能力を尊重することで醸成してきた、さらなる成長と挑戦を促す企業文化は、技術革新や品質向上にも直結する企業競争力の源泉となっています。

こうした「確かな技術力」「グローバル供給体制」「『人材重視』の理念が根付いた企業文化」からなる強固な企業基盤を支えに、私たちは無限の可能性に挑戦し続け、新たな価値創造とともに持続的な成長を実現していきます。

培ってきた強みの歴史

| 1950年代 | 当社の前身である帝都布帛工業株式会社シート部がホンダ向けの二輪車用シート製造を開始 |

|---|---|

| 1960年代 | 朝霞工場(現 本社所在地)にてホンダ向けの四輪車用シート製造を開始した後、同社から東京シート株式会社として分離独立 |

| 1970年代 | 国内で複数の子会社を設立した後、北米にも子会社を設立し、当グループ初の海外進出を果たす等、事業規模の拡大を加速 |

| 1980年代 | 単体の社員数が千人を超えるとともに、2次元CAD・3次元計測器・体圧分布測定システム等を導入し、開発力を強化 |

| 1990年代 | 栃木地区に研究・開発施設を新設し、設計・試作・金型製作・安全評価等、開発機能を全方位で強化 アジア・中国・欧州への進出も果たしたことで、地域別セグメントによる事業運営の礎を築く |

| 2000年代 | 連結社員数は1万人を超え、桁違い品質活動の展開や体質改革ライン構築等、グローバル競争力向上に向けた活動を強化 |

| 2010年代 | 第13次中期経営計画にて「ESG経営の基盤構築」を経営方針に掲げ、環境・社会・ガバナンスの各領域強化を推進 |

| 2020年代 | 異業種との協業やソフトウェア開発力強化等を通じて、車室内空間のトータルコーディネートによる価値創造を加速 |

強さの秘訣

モノづくりへの飽くなき挑戦と長年築き上げてきた盤石な財務基盤

当グループの強固な企業基盤の源泉は、「TSフィロソフィー」に根ざしたモノづくりへの飽くなき挑戦にあります。「TSフィロソフィー」では、安全性・快適性・商品魅力・品質の追求に加え、社員一人ひとりが誠実さと創造性を持って仕事に取り組む姿勢を大切にしています。この精神は製品の細部にまで息づいており、そこから生み出される製品の数々は、世界中のお客さまから高い評価を受け、当グループの競争力の源となっています。

また、長年にわたり築き上げてきた盤石な財務基盤も、当グループの大きな強みの一つです。安定した収益構造と戦略的な資本政策により、経済の変動や市場の不確実性に対しても柔軟に対応できる体制が整っています。この財務基盤に支えられ、長期的な視点に立った設備投資や研究開発が可能となり、数々の挑戦を継続的に推進する原動力となっています。

さらなる強みの強化に向けて

戦略的な資源配分を通じた競争力の底上げ

持続的な企業価値の向上を実現するために、戦略的な資源配分を通じた競争力の強化に取り組んでいます。特に、国内子会社の再編や埼玉工場敷地内への生産技術棟の新設、社員向け株式インセンティブ制度の導入等、限りある経営資源を企業成長の重点領域に対して的確に配分することで、事業の競争力を高め、将来に向けた基盤づくりを進めています。これらの取り組みを通じて、製造資本・知的資本・人的資本を主とした6つの資本について「質」と「量」の両面から強化を図り、企業としての持続可能性と成長力を一層高めていきます。

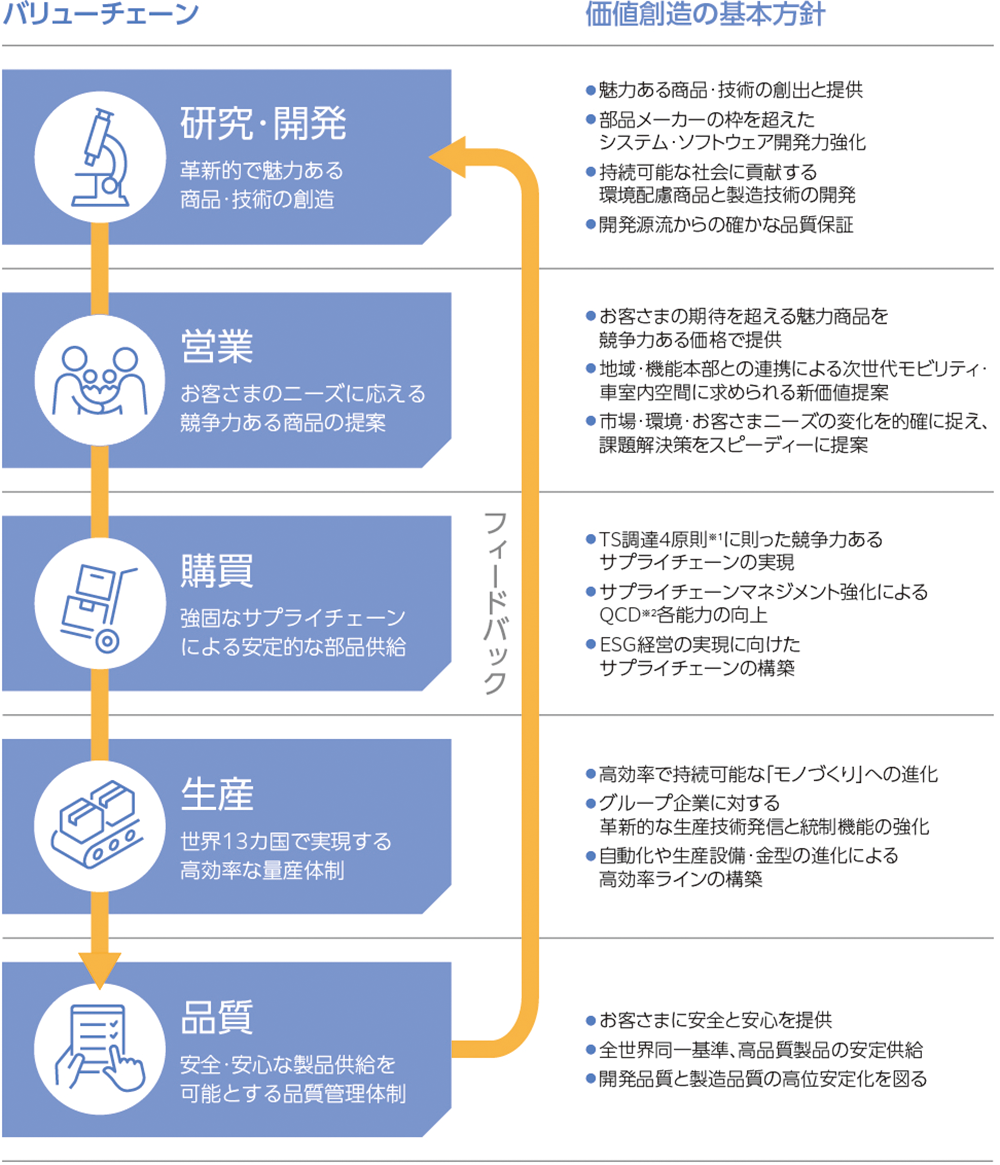

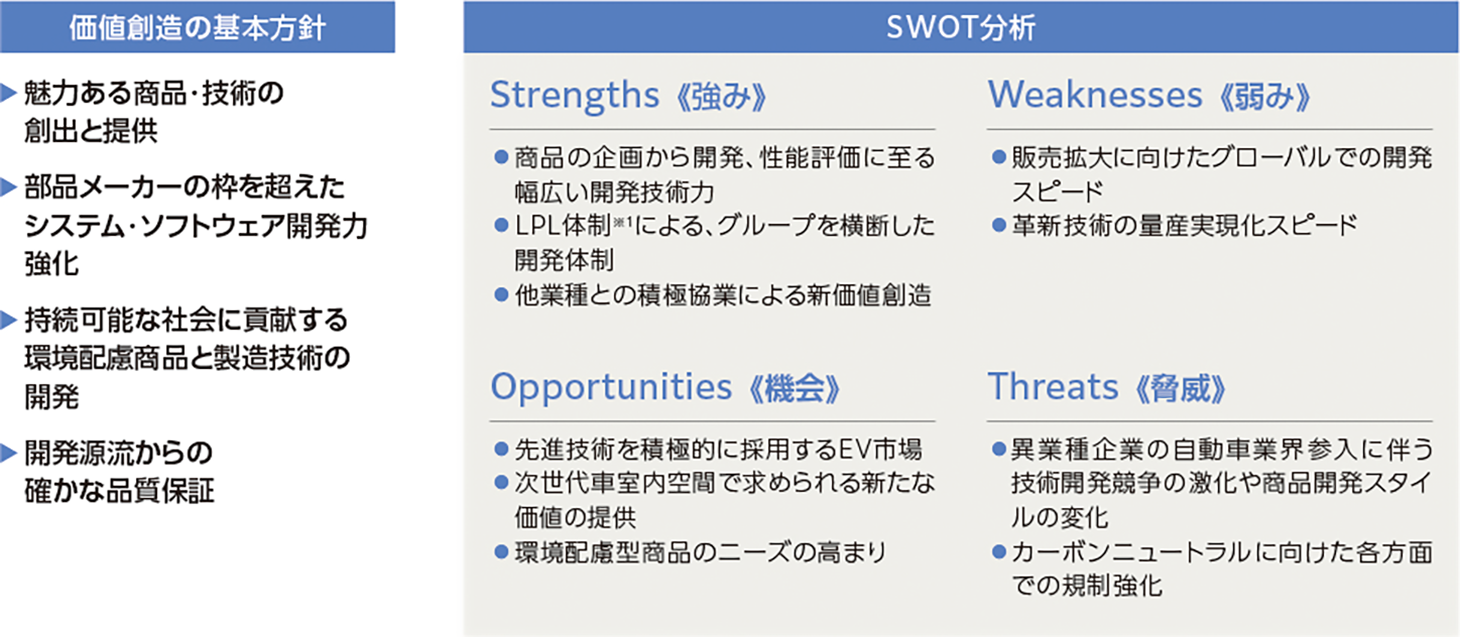

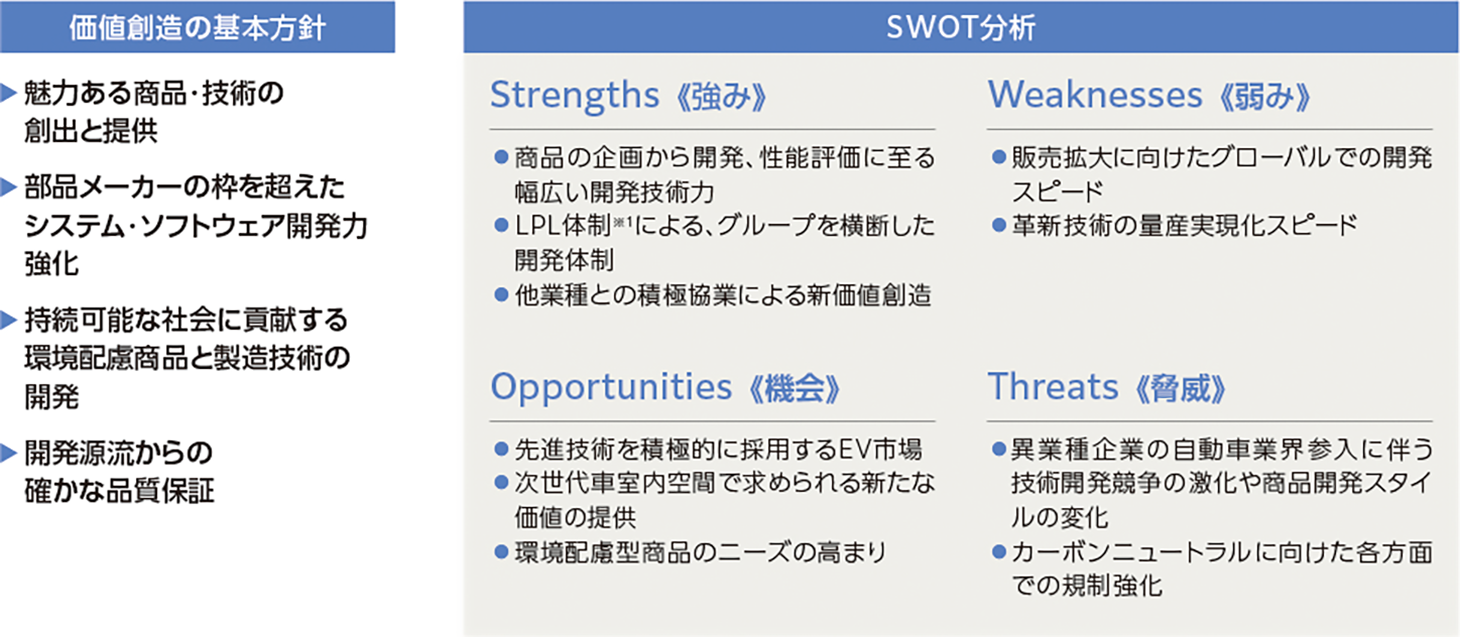

研究・開発

マテリアリティと2030年目標の達成に向けて、当グループの事業の強みである「安全」「環境」「魅力商品」を軸とする先進技術の進化を通じて、より一層の企業価値向上を目指し、次世代車室内空間における新たな価値創造を積極的に推進しています。社会の変化とニーズを捉え、競争力のある商品をいち早くお客さまにお届けすべく、迅速な意思決定の下、諸施策への取り組みを強化しています。

企業理念の一つである「人材重視」の下、技術者の育成とともに、多様なアイデアでイノベーションを起こし、独創的な技術の開発を通じて持続的な成長を実現していきます。

代表取締役 専務執行役員 開発・技術本部長

鳥羽 英二

基本方針

- 魅力ある商品・技術の創出と提供

- 部品メーカーの枠を超えたシステム・ソフトウェア開発力強化

- 持続可能な社会に貢献する環境配慮商品と製造技術の開発

- 開発源流からの確かな品質保証

培ってきた強みの歴史

| 1990年代 | 環境負荷低減につながる開発を重視し、製品軽量化技術の進化に向けた取り組みを加速 |

|---|---|

| 2000年代 | ダイナミックスレッド試験機導入により、衝突安全性評価および技術開発の基盤・体制を強化 |

| 2010年代 | 製品の魅力と快適性向上に向けて、シートヒーターや空調等の電装デバイス技術の開発を強化 シート技術領域における特許総合力において、完成車メーカーとサプライヤーのうち、日本1位の評価を獲得(現在も継続中) |

| 2020年代 | 車室内空間全体で、魅力ある商品や技術を創出。商品のさらなる魅力向上を目的に、システム・ソフトウェアの開発力を強化 高度エンジニア育成とECU(Electronic Control Unit)開発に注力 環境技術開発力強化。環境適用鋼材や製品適用技術、資源循環に貢献できる独自商品の開発を推進 |

強さの秘訣

競争優位を支える新技術と新価値の創出

競争力を維持するために、長きにわたり、徹底したベンチマーク調査を通じて構成部品ごとの重量や数量等の目標を設定し、シートフレームや快適性機能に関する技術開発を推進しています。その結果、軽量かつ高剛性なシートフレーム、快適性と安全性を両立させた製品が市場で評価され、同時に高い開発力を持つ人材が育成されています。

近年では、車室内空間におけるユーザーの課題解決と新たな価値創造に注力しており、お客さまに寄り添いながら、他社にはない当社独自の製品を具現化しています。例えば、運転者へ危険を通知できる振動制御技術、空調制御技術、環境負荷低減に貢献する電炉鋼材および再生樹脂の活用等も積極的に推進しています。これらの活動を通じて、持続可能なモビリティ社会の実現と企業価値の向上を目指します。

さらなる強みの強化に向けて

自動運転時代に対応する快適な車室内空間の創造

自動運転技術の進化に伴い、自動車の利用形態は多様化し、ソフトウェアによって新たな価値が創出される時代が到来しています。当グループは、こうした時代の変化に対応し、ユーザー一人ひとりに最適かつ快適なシートをはじめとする内装品の提供を目指しています。私たちは、長年にわたり培ってきたシートフレームのコア技術や、快適性・安全性を支える要素技術を基盤に、自動車の進化に応じた車室内での過ごし方に適応する機能デバイスをシステムとして提案し、迅速に市場へ投入できる体制の構築に取り組んでいます。

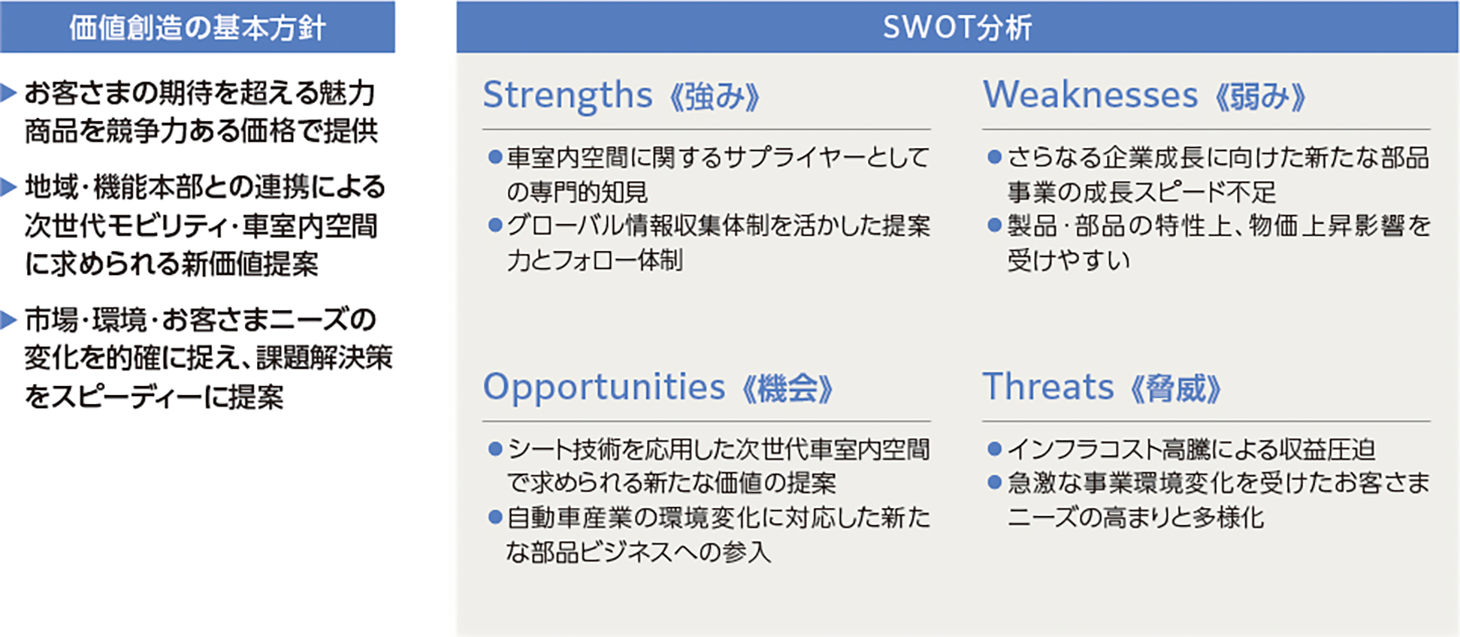

営業(ホンダグループ)

主要顧客である本田技研工業株式会社および同社の関係会社からなるホンダグループとのビジネスは、当グループにとって重要な事業基盤であり、さらなる事業成長を遂げるべく、2030年のホンダ向け四輪車用シートシェア70%以上を目指していきます。

EV化や自動運転技術の進化により激変する自動車業界において、当グループが有する世界13カ国45法人のグローバルネットワークを活かし、地域ごとに多様化するニーズを見据えた商品をスピーディーに提案し、具現化していくことで、顧客満足度のさらなる向上を目指します。

取締役 常務執行役員 営業・購買本部長

宗村 聡

基本方針

- お客さまの期待を超える魅力商品を競争力ある価格で提供

- 各地域・機能本部との連携による次世代モビリティ・車室内空間に求められる新価値提案

- 各国の市場・環境・お客さまニーズの変化を的確に捉え、課題解決策をスピーディーに提案

培ってきた強みの歴史

| 1950年代 | ホンダの作業服縫製事業から縫製技術が評価され、二輪車用シート事業を開始 |

|---|---|

| 1960年代 | ホンダの四輪車製造開始に伴い、四輪車用シートやドアトリムの国内製造を開始。現在の事業形態の礎となる |

| 1980年代 | 米国オハイオ州に四輪車内装品生産工場を設立し、ホンダ向け製品の海外現地生産を開始 |

| 1990年代 | アジア地域の主要生産拠点となる TS TECH (THAILAND)CO., LTD. 設立に伴い、同地域における営業活動を開始 |

| 2000年代 | TS TECH NORTH AMERICA, INC. (現 TS TECH AMERICAS, INC.)による地域統括を開始し、米州での営業機能を強化 広州提愛思汽車内飾系統有限公司を設立し、中国地域における生産および営業機能を強化 これにより、世界各地域における現地営業体制を確立 |

強さの秘訣

長年にわたり築き上げてきた強固なパートナーシップ

当グループは、前身である帝都布帛工業株式会社の時代に現在の主要顧客であるホンダとのお取引を開始しました。その後、日本のみならず、米州・アジア・中国の各地域に営業拠点を設置し、ホンダの事業拡大とともにお客さまとの信頼関係を構築しながら成長を続けてきました。各地域に営業拠点を置くことで、お客さまの要望にスピーディーに応えるだけでなく、環境変化に応じた最適な提案を行うことで主要モデルを軸に各地域でのシェア拡大を実現してきました。今後もさまざまな環境変化が想定されますが、地域ごとに異なる諸課題に対し、状況の変化を的確に捉えながら、お客さまの期待を超える提案を重ねていくことで、強固なパートナーシップをより一段と進化させ、事業成長とモノづくりの礎としていきます。

さらなる強みの強化に向けて

ビジネス変革に向けた営業機能強化

自動運転技術の進化や、カーボンニュートラルの推進をはじめとする環境意識の高まりなどに伴い、自動車内装品に求められる価値は大きく変化しています。この変化を機会と捉え、車室内でより快適に過ごすことができる、高付加価値な商品を積極提案していくほか、製造だけでなく解体・再利用等、一連の製品ライフサイクルを考慮した商品展開によって、環境に配慮した持続型ビジネスを推進していきます。これらをより早く、より確実に実行すべく、自社に不足するリソースをさまざまな角度から分析しつつ、新たなパートナーの選定や社外のリソース活用も積極的に検討していきます。

営業(新事業)

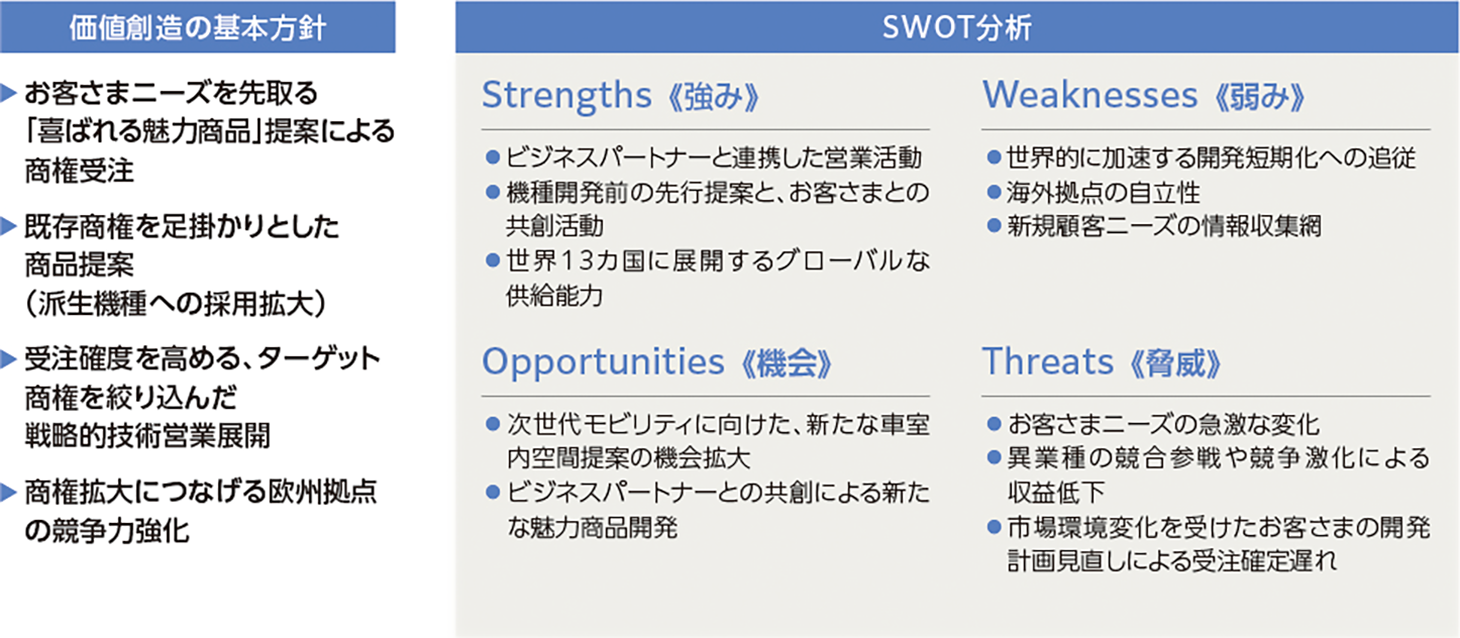

中国市場を筆頭に、当グループを取り巻く事業環境は急激に変化してきており、さらなる事業成長を着実に遂げていくためには、ホンダグループ以外のお客さまとのビジネスである「新事業」領域での商権拡大が必要不可欠です。

2030年目標として掲げる「売上に占める新事業割合30%」の達成に向けては、常に自動車業界の動向を先読みした、戦略的な技術営業活動が必要です。そのために、各地域本部と連携を図りながら最適なリソースを確保するとともに、全世界のお客さまのニーズをくみ取った「喜ばれる魅力商品」を提供することで新事業拡大を目指していきます。

執行役員 新事業統括本部長

永山 昌樹

基本方針

- 「喜ばれる魅力商品」の提案による新規商権獲得

- 既存商権を足掛かりとした継続的な営業活動

- 中国における現地ビジネスパートナーとの連携を活かした商権拡大

- インド合弁会社によるスズキグループをメインとした受注活動強化

培ってきた強みの歴史

| 1960年代 | 浜北工場(現 浜松工場)を設立。スズキやヤマハとの取引を開始し、現在まで続く確固たる関係性の礎を築く |

|---|---|

| 1970年代 | カワサキ向け二輪車用シートの北米現地生産に伴い、TRI-CON INDUSTRIES, LTD.を設立し、初の海外進出を果たす |

| 2010年代 | ドイツに営業拠点を新設。積極的な営業活動によりフォルクスワーゲングループの商権を獲得 北米デトロイトに開発・営業拠点を新設。米国自動車メーカーへの積極的な営業活動により新規商権を獲得 |

| 2020年代 | 海外拠点と連携した柔軟かつスピーディーな営業活動を目的に新事業統括本部を新設 中国およびインドにおいて合弁会社を設立し、現地自動車メーカー向けの営業活動を強化 |

強さの秘訣

グローバル体制による技術営業戦略

当グループは、これまで積極的な海外展開により、13カ国に拠点を置くグローバル企業として成長を遂げてきました。それぞれの拠点が自立してオペレーションを行っており、各拠点で最適なサプライチェーン・高効率生産体制を構築しています。そうした地域基盤を活かしながら、各拠点と連携したマーケティングによる情報収集および分析からターゲット商権を設定し、これまで培ってきた技術力を活かして、お客さまのニーズに寄り添った商品提案をしています。その結果、アジアにおける地域最適仕様のパワーシート用フレームや、欧州地域向けの脱着可能なリアシート等の受注実績を積み上げてきました。引き続き、各拠点の強みを存分に発揮し、社是に掲げる「快適で良質な商品を競争力ある価格で 世界のお客さまに 提供する」を実現するべく、技術営業活動を展開していきます。

さらなる強みの強化に向けて

ビジネスパートナーと連携した技術営業活動の強化

各拠点での新規商権獲得に向け、より確度を高めた営業活動を展開すべく、各地域事情を熟知したビジネスパートナーとの協業を積極的に進めています。2025年には、自動車市場が拡大傾向にあるインドでの事業拡大を目指し、マルチ・スズキの主要シートサプライヤーであるKrishnaグループと合弁会社 KRISHNA TS TECH AUTO PRIVATE LIMITED を設立しました。両社が培ってきた技術と豊富な経験を共有し、さらなる付加価値を生み出す商品開発体制を整え、インド国内の自動車メーカー等の新規顧客、新規商権獲得に向け、強力に受注活動を展開しています。

購買

当グループを取り巻く事業環境や自動車に求められる価値が急速に変化する中、さらなる企業価値向上を果たすためには、サプライチェーンの不断の進化が必要不可欠です。また、ステークホルダーの皆さまから存在を期待され「喜ばれる企業」であり続けるためには、サプライチェーン全体でESG経営への取り組みを強化することも重要です。

購買領域では、「競争力向上のためのサプライチェーン再構築」「安定供給を実現するための予知・予防への取り組み」「CO₂排出量の削減」の3つの軸をもって、お取引先とのパートナーシップをさらに強化しながら、強靭かつサステナブルなサプライチェーンを実現していきます。

取締役 常務執行役員 営業・購買本部長

宗村 聡

基本方針

- TS調達4原則※1にのっとった競争力あるサプライチェーンの実現

- サプライチェーンマネジメント強化によるQCD※2各能力の向上

- ESG経営の実現に向けたサプライチェーンの構築

- 公正・公平な取引を実現し、お取引先とWin-Winの関係をグローバルに構築・維持するために定めた原則

- Quality(品質)、Cos(t コスト)、Delivery(納期)

培ってきた強みの歴史

| 1990年代 | アジア地域の主要生産拠点となる TS TECH (THAILAND)CO., LTD. 設立に伴い、同地域における購買活動を開始 日本では国内の各工場にあった購買機能を集約し、集中購買体制を構築。強靭なサプライチェーンの礎を築く |

|---|---|

| 2000年代 | TS TECH NORTH AMERICA, INC. (現 TS TECH AMERICAS, INC.)による地域統括体制が確立され、米州での購買機能を強化 広州提愛思汽車内飾系統有限公司を設立し、中国地域における生産および購買機能を強化 これにより、世界各地域における現地購買体制を確立 |

| 2010年代 | 確固たる現地購買体制のノウハウを礎に、新たに各地域にコスト統括機能を持たせることで、グローバルでの競争力向上を図る |

| 2020年代 | 購買管理機能強化と付加価値最大化を図るべく、営業本部と統合した営業・購買本部を設立 |

強さの秘訣

環境変化に適応できるサプライチェーンの構築

EV市場の拡大や自動運転技術の進化等、次世代自動車へのシフトに合わせて、自動車のコスト構造は大きく変化しており、お客さまのニーズは今まで以上に高度化しています。また、近年のエネルギー価格や労務費の上昇による調達コストへの影響は著しく、これらの外部環境変化に柔軟に対応できるサプライチェーンの構築が求められています。そうした中でも、複雑化した商流を整理するとともに、調達部品に起因する生産ロスを抑える取り組みや、競争力ある新規メーカーの採用拡大等により、サプライチェーンの最適化を常に図っています。また、彼我比較検証やお客さまとの密な対話を通じて、より本質的な課題解決に注力できる体制づくりと、それを支える社員の意識改革に取り組んでいます。

さらなる強みの強化に向けて

お取引先とのパートナーシップ強化

鋼材から樹脂材まで多岐にわたるお取引先との連携と、強固な関係性が当グループの強みであり、今後も競争力ある持続可能なサプライチェーンを実現するため、一層のパートナーシップ強化に取り組みます。従来より進めていた開発初期段階からの共創活動に加え、さらなる競争力創出と相互利益の拡大に向け、当グループに起因するロスや課題改善に真摯に取り組むとともに、お取引先の生産現場のみならず企業体質改善にも協働して取り組んでいます。これらの活動により、ステークホルダーの皆さまから信頼されるサプライチェーンをお取引先と共に築き上げ、今後の成長につなげていきます。

生産

2030年ビジョンの達成に向けては、当グループの根幹である「モノづくり」の進化による企業体質強化が重要であり、常に競合他社に対して優位性のある高効率な生産体制を構築していくことで、事業成長を支える強固な基盤を確立していきます。

造りの領域における「生産ラインの自動化推進」、管理領域における「改善好事例の水平展開による体質強化」、環境領域における「継続的な省エネルギー活動によるサステナブルな生産体質構築」を3本柱に、仕様と造りの融合をキーワードとしてグローバルに諸施策を展開していくことで、持続可能な「モノづくり」へと進化させていきます。

常務執行役員 生産本部長

山内 裕弘

基本方針

- 高効率で持続可能な「モノづくり」への進化

- グループ企業に対する革新的な生産技術発信と統制機能の強化

- 自動化や生産設備・金型の進化による高効率ラインの構築

培ってきた強みの歴史

| 1960年代 | 鈴鹿工場・行田工場(現 埼玉工場)・浜北工場(現 浜松工場)を設立し、二輪車・四輪車用の製品を量産開始 |

|---|---|

| 1990年代 | 栃木県に、研究開発から量産までを一元的に支援し、生産における技術的課題の解決を担うエンジニアリングセンターを設立 開発・量産の金型製作体制が大幅に強化され、特に金型内製化の技術確立は製品品質の向上とリードタイム短縮に大きく貢献 |

| 2000年代 | シートを治具に固定して組付ける治具コンベアラインを埼玉工場に導入したことにより、生産効率向上と品質保証の両立を実現 加えて、部品搬送の自動化や客先の流動生産に左右されない、当社独自の生産体制を可能とする自動出荷システムを備えた「体質改革ライン」を稼働 |

| 2010年代 | プレス金型メーカーを子会社化し、シートフレーム部品製造の高効率化・高品質化を図る 大幅な自動化を進めたドアの治具コンベアラインでの量産体制を構築。同ラインを内製化で実現し、技術の手の内化やコスト削減に貢献 |

| 2020年代 | シートフレーム溶接工程において、ロボットのみで完結する完全自動化ラインによる生産を開始 グローバルマザー機能として、埼玉工場内にシート組み立て検証ラインを設置し、造りの早期熟成化を図る |

強さの秘訣

徹底した高効率・高品質なモノづくりの追求

当グループは高品質かつコスト競争力のあるモノづくりを実現するために、金型や自動化設備の開発から製造までを自社で一貫して行える体制を構築し、樹脂部品成形時のハイサイクル化やプレス部品の歩留まり最適化、ロボット活用による省人化等を実現しています。また、生産設備へのデジタル技術の導入に加え、現場の声を積極的に取り入れた設備開発や、拠点ごとの改善事例を当グループ全体に共有・水平展開する活動により、さらなる生産効率化や生産体質強化を図っています。さらに、試作や量産ライン設計等を担うエンジニアリングセンターに生産技術開発業務を集約し、QCDに直結する生産上の課題等を製品仕様へ迅速にフィードバックすることで、高効率かつ高品質なモノづくりを追求し続けています。

さらなる強みの強化に向けて

生産技術棟新設による最適生産への取り組み強化

埼玉工場の敷地内に生産技術棟を新設し、エンジニアリングセンターと連携して製造技術の高度化と生産体制の最適化に向けた取り組みを加速させます。本棟は、製品仕様の早期見極めと反映を可能とする検証機能(パイロットライン)を備え、次世代のモノづくりを支える中核拠点としての役割を担っていきます。デジタル技術や新たな製造技術を、海外拠点を含む当グループ全生産拠点へ発信するとともに、生産設備の内製化をより一層加速させ、各拠点に合わせた設備仕様、最適生産ができる体制のさらなる強化に取り組むことで収益体質の向上を図ります。

品質

当グループの製品は、数ある自動車部品の中でも乗員と最も近い部品の一つであり、人命を守る上で非常に重要な役割を担っています。それゆえ、安全性を保証する確かな品質なくしては、お客さまからの信頼を築くことはできず、その先にある企業価値向上も成し得ません。

持続的な企業成長を果たすために、これまで培ってきたノウハウを活かしつつ、DXを推進し、「予兆検知」「ヒューマンエラーの抑制」等による一段上の品質保証を実現していきます。さらに、お取引先とともにサプライチェーン全体で品質意識の向上に取り組み、全方位で品質高位安定化を図ることで、「喜ばれる企業」であり続けることを目指します。

執行役員 品質本部長

木田 喜明

基本方針

- 全てのお客さまに、安全と安心を提供

- 全世界同一基準、高品質製品の安定供給

- 開発品質と製造品質の高位安定化を図る

- DXを推進し、さらなる品質保証システムを構築

培ってきた強みの歴史

| 1980年代 | 企業体質強化の一環として、品質部門が主体となって全員参加型の品質改善運動を展開 原材料や生産工程等の見直しによる商品力の強化・向上へとつなげる |

|---|---|

| 1990年代 | 当グループにおけるQC活動「TCサークル」を世界展開し、その総括の場としてTCサークル世界大会を開催 グループ全体でボトムアップによって品質向上や業務改善を図るこの活動は、現在に至るまで継続している |

| 2000年代 | 世界TOP品質を実現すべく、長期ビジョンに「Good Quality Company」を掲げ、品質を最優先とする企業体質の礎を築く 製造拠点では「桁違い品質」をテーマとした改善活動を展開し、品質不良撲滅に向け意識改革と設備投資を積極的に行う |

| 2020年代 | 取引先改善共有会の開催や品質啓蒙活動強化、製造工程へのカメラ検査導入等により、品質向上の取り組みを加速 |

強さの秘訣

生産現場と品質本部の密な連携による品質体質底上げ

品質を重視してモノづくりに取り組んでいる当グループにとって、品質不具合はお客さまからの信頼喪失につながる重大リスクの一つです。1件の品質不具合の裏には数十件の軽微な事象に加えて数百件のヒヤリ・ハット事象が潜んでいます。その考えの下「グローバル品質教育」「課題・困り事への対応強化」「不正予防」「品質啓蒙活動」 の4本柱でグループ全体の品質意識向上に取り組み、常に先手を打ち不具合を防止できる体質構築を図ってきました。さらに、生産拠点に品質保証責任者を配置し、全世界で同一の品質レベルを保つとともに、日本の品質本部が各拠点の品質改善活動を強力にバックアップすることで、高品質体質のさらなる底上げを図っています。

さらなる強みの強化に向けて

「人」 に影響されない、品質管理

機械による検査工程の導入が進む一方で、製品の動作確認や合否判定等、依然として人(検査員)による検査工程もあり、人の目による見落としや判断ミスに起因した品質不良リスクが少なからず残されています。このリスクを徹底的に排除していくためにも、DX推進によって、これまで培ってきたノウハウをより体系的にデータ化し、異常が起きる前の予兆検知や人では気付けない変化をキャッチできる仕組みを構築していきます。そうすることで、「人」に依存しない当グループ独自の品質保証を確立し、高効率・高品質維持を実現していきます。