サステナビリティ委員長インタビュー

第15次中期の中間期におけるサステナビリティへの取り組み内容を教えてください。

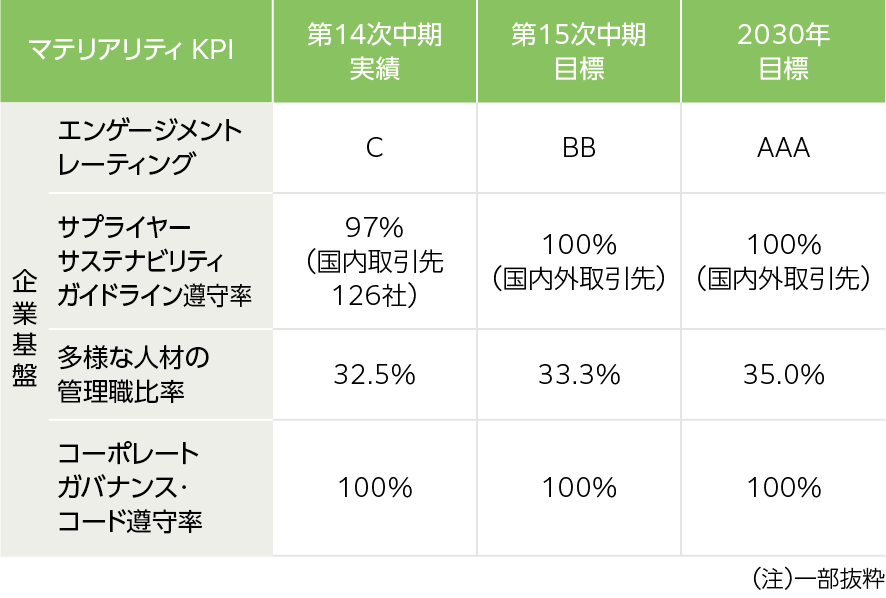

当グループは、持続可能な社会の実現に向け、優先的に取り組んでいくマテリアリティ(重要課題)を特定するとともに、KPIと2030年目標を設定し、その達成に向けた取り組みを推進しています。第15次中期経営計画(2024年3月期~2026年3月期、以下「第15次中期」)の中間期である2025年3月期においては、おおむね当初の計画通りに施策を推進し、一定の成果を得ることができました。

環境領域においては、「サステナビリティ委員会」の下部組織として「環境ワーキンググループ」を新設することで、カーボンニュートラルの実現および資源循環促進に向けて、よりスピード感を持ってグループ全体で取り組む体制を構築しました。当ワーキンググループでは、省エネルギー施策の水平展開、地域特性を踏まえた再生可能エネルギー導入手法の検討・計画立案、取水量削減や廃棄物のリサイクル推進などに関して、専門的かつ多角的な議論を行い、活動の実効性を高めています。また、2024年12月には同年に立ち上げたマッチングギフト制度「テイ・エス テック基金」を通じ、公益財団法人日本自然保護協会への寄付を行いました。こうした一連の取り組みが認められ、環境への取り組みを評価する国際的な非営利団体CDPより、気候変動領域においてリーダーシップレベルである「A-」評価を獲得することができました。

社会領域および企業基盤領域においては、諸施策を推進するなかで、社員エンゲージメントの向上など、目標達成までのギャップが大きい項目があることを認識しています。2026年3月期は第15次中期の最終期にあたることから、全領域の主管部門と「サステナビリティ委員会」が緊密に連携し、現状の課題を明確化した上で、機動力ある対策を講じ、確実に成果へとつなげていきます。

人的資本経営はどのように推進されていますか?

当グループは企業理念の一つに「人材重視」を掲げており、人こそ企業の決め手であると考えています。その考えの下、研修制度のさらなる充実化や社員向け株式報酬制度の導入など、多様な人材が能力を最大限発揮できるよう、多角的に環境を整備しています。

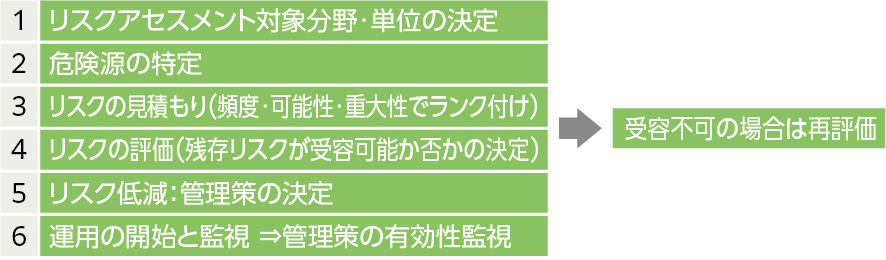

中でも、社員の安全と健康は、人的資本経営に取り組む上で、最も重視すべき事項であると考え、全ての社員が安心して働ける安全な職場環境の整備と継続的な改善を行っています。具体的には、OHSMS(労働安全衛生マネジメントシステム)に基づいたリスクアセスメントを計画的に実施することで、職場内の潜在的な危険の把握および対策の検討・実施を図っています。

リスクアセスメントプロセスの基本手順

健康面では、産業医と連携し、社員の健康診断結果や労働時間の状況に応じてきめ細かな対応を行っています。一例として、積極的な産業医との面談実施や医療機関での再検査のフォローなどをすることで、心身不調の未然防止と健康維持の両立を図っています。

また、各拠点ごとに労使の代表者で議論する安全衛生委員会においては、定期的に経営層と労働組合が意見交換を行い、お互いの施策共有を通じて、労使一体となって安全な職場環境づくりに取り組んでいます。さらに、雇入時の安全衛生教育に加え、リスクアセスメント担当者のスキルアップを狙った研修やライン長向けのメンタルヘルスケア教育など、教育内容の充実を図ることで、社員の労働安全および健康への意識向上にも注力しています。

こうした労働安全衛生の取り組みをより体系的に推進するため、2024年9月には国内全事業所にてISO45001の認証を取得しました。また、世界13カ国に拠点を置く当グループにとって、労働安全衛生は国内のみならず、グローバルで取り組むべき共通のテーマであると捉えています。現在、当社および連結子会社の計35社社中11社がISO45001の認証を取得しており、順次その拠点数の拡大を計画しています。これからも、全ての社員にとって安全・安心な職場環境を構築し、維持していくことで、社員一人ひとりが能力を最大限発揮できる環境づくりに努めていきます。

2030年目標を見据えた今後の意気込みを教えてください。

2026年3月期は経営方針に「ESG経営の実現」を掲げる第15次中期の最終期であり、第13次中期経営計画(2018年3月期~2020年3月期)から取り組んできたESG経営の集大成となります。「ESG経営の実現」は経営層や一部の部門のみが意識して取り組むだけでは不完全であり、課題認識がグループ全体に広く浸透し、社員一人ひとりが自ら行動していくことこそが重要となります。その考えの下、社員のサステナビリティ意識をより醸成すべく、2024年には、事業活動を通じた社会課題解決への取り組みを社内表彰する「サステナビリティ賞」を新設したほか、2025年には事業活動“外”での取り組みを対象とした「社会貢献活動賞」も新設しました。さらに、生物多様性に配慮した事業活動により、持続可能な社会の実現に貢献するべく、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)推奨のフレームワークに準拠して、自然資本と事業活動の関係性を評価する取り組みを開始し、2025年9月より情報を開示するなど、社内外を問わず、サステナビリティへの取り組みの範囲を拡大し続けてきました。

次の第16次中期経営計画(2027年3月期~2029年3月期、以下「第16次中期」)においても、この流れを変えることなく、2030年目標達成に向けて施策を確実に推進するとともに、刻々と変化する社会情勢を的確に捉え、柔軟かつ時代に即した対応を進めていきます。近年では、生物多様性や人的資本、国際基準に準拠した情報開示や、各種第三者評価への対応など、社会からの要請が高まってきています。こうした状況を踏まえ、当グループでは第16次中期においても「サステナビリティ委員会」を中核として、グループを横断した取り組みを進め、適時的確な情報開示を行うことで、ステークホルダーの皆さまとの信頼関係を一層強固なものとしていきます。

私たちが実践するサステナビリティとは、企業理念である「人材重視」を体現し、存在を期待され「喜ばれる企業」であり続けることにほかなりません。そのためには、特別な取り組みを新たに開始するのではなく、日々の事業活動を通じて、さまざまな社会課題に対し主体的に向き合うことこそが肝要であると考えています。事業活動を実行するのは「人」ですから、サステナビリティ実践のためには、多様な人材の確保と育成が重要です。エンゲージメントやモチベーションの向上につながる施策も歩みを止めることなく、社員一人ひとりが能力を最大限発揮できる組織づくりに努め、「人」の力を最大化していくことで、持続的な企業成長と持続可能な社会の実現へとつなげていきます。