サステナビリティ委員長インタビュー

これまで、どのようにサステナビリティへの取り組みを推進してきましたか?

企業が持続的な成長を遂げるためには、単に自社の利益を追求するだけでなく、企業としての社会的責任を積極的に果たし、事業活動を通じて社会課題に取り組んでいくことが不可欠です。当グループでは、過去から森林保全活動や社会貢献活動などに取り組んでおり、第13次中期経営計画(2018年3月期~2020年3月期)からは経営方針に「ESG経営」を取り入れ、サステナビリティに関する取り組みの強化を図ってきました。

気候変動対応、自然との共生、人権や多様性の尊重など、サステナビリティに関する諸課題に取り組むためには、当グループで働く一人ひとりのベクトルを合わせなければ、どれだけ高い目標を掲げようとも絵に描いた餅になりかねません。当グループでは、人こそが企業の決め手であると考える「人材重視」、そして社会や全てのステークホルダーから「喜ばれる企業」になるという二つの理念が根付いているからこそ、ESG経営に舵を切る際、会社の目指す方向性についてすぐに社内からの理解を得ることができたと考えています。

ESG経営による企業進化を推し進めるため、第14次中期経営計画(2021年3月期~2023年3月期)では、持続可能な社会の実現に向けて優先的に取り組むサステナビリティ課題として、マテリアリティ(重要課題)を特定するとともにKPIを設定し、2030年目標を掲げました。また、経営会議の諮問機関としてサステナビリティに関する方針の決定や関連目標の進捗管理・施策の審議などを行う「サステナビリティ委員会」の設置、サステナビリティに関する専任部門と広報部門を統合した「コーポレート・コミュニケーション部」を設置するなど、サステナビリティ推進体制の強化を図りました。

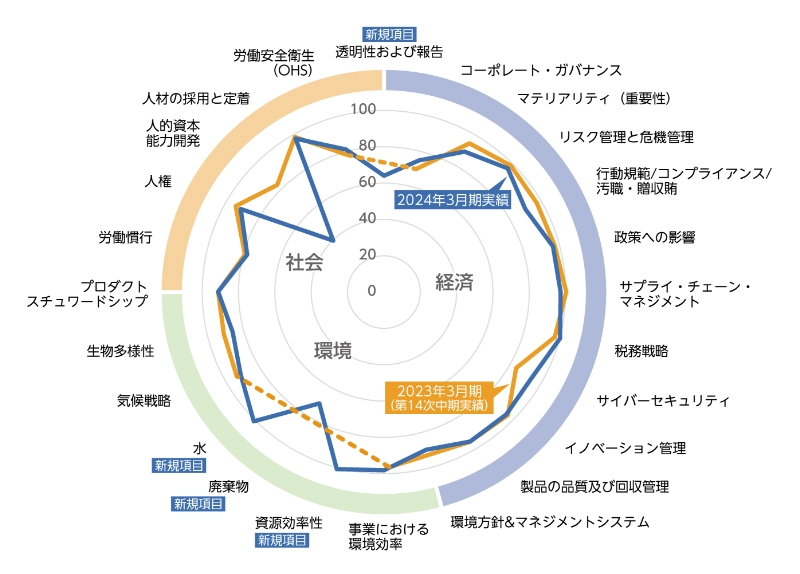

当グループでは、これまでサステナビリティに関する積極的な取り組みを積み重ねてきたことにより、DJSI※1に基づく評価において高い評価をいただいています。第15次中期経営計画(2024年3月期~2026年3月期、以下「第15次中期」)では、ESG経営の集大成として「ESG経営の実現」を経営方針に掲げ、マテリアリティへの取り組みをさらに加速し、さらなる企業価値向上を実現していきます。

- 米国S&P Dow Jones Indices社が毎年公表するサステナビリティに関するインデックス(指標)で、環境・社会・ガバナンス/経済の側面から企業の持続可能性を評価するもの

- 業界の最高位を100とした際の自社位置を示す

中期経営計画初年度の取り組みをどのように評価していますか?

第15次中期の初年度となった2024年3月期は、サステナビリティの各領域でおおむね計画通りに施策を推進できたと考えています。

社会領域では、未来の車室内空間を想定した研究開発や環境対応技術の開発をこれまで以上に推し進めることができました。また、さらなる製品品質の向上に向け外観品質阻害項目に対する改善活動に取り組みました。

環境領域においては、省エネルギー施策の水平展開や、再生可能エネルギーの導入拡大に向けて各地域の最適手法検討や計画立案を行ってきました。また、さらなるサステナビリティ意識の醸成を目的に、自然保護団体への寄付制度「テイ・エス テック基金」を創設しました。これは、活動に賛同する役員・社員から寄付金を募るとともに、集まった寄付の同額を会社が上乗せして寄付をすることで、社員と会社が一体となり、自然を守る活動を支援する取り組みです。設立にあたっては、社内ポータルサイトや社内報などを通じ、制度の仕組みや主旨を丁寧に説明することで、役員はもちろん、多くの社員から賛同が集まり、良いスタートを切ることができたと考えています。環境に関する取り組みを進めるためには、当グループで働く一人ひとりが環境に配慮した行動を実践する「ソフト」面と、省エネルギー設備や再エネルギーの導入など「ハード」面からのアプローチが必要です。加えて、これらの取り組みを実効性あるものとするための「意識」も重要であり、この基金を通じてさらなるサステナビリティ意識の醸成につなげていきたいと考えています。

企業基盤領域では、人権方針の策定と人権デューデリジェンスの実施、多様な人材の管理職比率向上に向けた取り組みなどを推進してきました。また、当グループのサステナビリティに対する考え方をお取引先と共有するための「TS TECHサプライヤーサステナビリティガイドライン」について、社会変化に対応するために「人権・労働」「環境」の2項目において改正を実施し、お取引先への周知を行いました。

今後、力を入れていく取り組みについて教えてください。

大変革期にある自動車業界において新たな価値を創造し続けるためには、多様な人材の力が不可欠です。当グループでは、社員一人ひとりが各々の能力を発揮できるよう、コアタイムのないフレックスタイム制勤務や在宅勤務制度の導入など、柔軟な働き方を可能とする制度を導入しています。今後も、時流を捉えた制度改定など、さまざまな働き方ができる環境を整えていくとともに、多様な人材の確保に向けた採用チャネルの開拓を行っていきます。

また、当グループが今後も持続的な成長を遂げる上で、後継者育成は重要な課題の一つであると捉えています。次世代を担う人材の育成は、経営層や管理職だけでなく、全ての階層において取り組まなければなりません。人材育成において重要なことは、現在の立場や等級に期待される役割を全うすることに加え、より上位の役割を果たすための能力や意識の成長を図ることです。そのため、研修プログラムの充実化を進めることはもちろん、定期的な上司とのフィードバック面談などを通じて自己の成長を促していきます。

当グループがさらなる成長を遂げるためには、多様な人材の確保や育成はもちろん、社員のエンゲージメント向上も重要です。良いエンゲージメントは、社員と会社の相互の信頼関係であると考えています。毎年実施しているエンゲージメント調査では、各本部の責任者が認識する課題や解決に向けた施策を経営陣に共有することで、現場任せで終わらせることなく、効果的な施策につなげています。

「人」は新たな価値を創造する源泉であり、企業の成長に不可欠な資本であると考えています。今後も「人」への投資を惜しみなく実施し、当グループのさらなる成長と持続可能な社会の実現に向けた取り組みを加速することで、全てのステークホルダーの皆さまから存在を期待され「喜ばれる企業」であり続けることを目指します。