気候変動と生物多様性への取り組み

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に基づく情報開示

当グループはCO2を直接排出する自動車の製造に関わる企業として、気候変動対応を重要な経営課題の一つと捉えており、2021年8月にTCFD提言に賛同しました。気候変動が当グループの事業に与えるリスク・機会を分析し、経営戦略・リスクマネジメントに反映するとともに、その進捗を適切に開示することで、脱炭素社会の実現に貢献し、さらなる成長を目指します。

ガバナンス

当社では、「サステナビリティ委員会」を設置し、気候変動対策を含むサステナビリティ領域全般に関する課題の審議やグループ全体のマネジメントを行っています。

リスク管理

気候変動やその他のサステナビリティ課題に関するリスクと機会については、毎年見直しを行い、サステナビリティ委員会で審議を行います。気候変動に伴うリスクと機会は「物理的リスク」と「移行リスク」に分類し、財務影響度を評価した上で、重要なリスクと機会を特定しています。

特定された重要なリスクと機会について、「物理的リスク」(自然災害対応)は内容に応じて「グローバルリスク管理委員会」を通じ各機能本部・地域本部で施策を推進します。「移行リスク」については、事業活動に直結する領域は中期経営計画や事業戦略に組み込み、決議された方針に沿って推進します。サステナビリティ領域(長期環境目標やマテリアリティKPIなど)については「サステナビリティ委員会」を通じ各機能本部・地域本部にて施策を推進します。

- 情報収集

- 各機能本部・地域本部を中心に気候変動関連のリスクと機会について情報収集

- 重要なリスクと

機会の特定 - 収集した情報を「事業への影響度」と「発生の可能性」などの情報を基に

評価・分析し、当グループにとって重要な気候変動関連のリスクと機会を特定

- 方針と対応策

の決定 - リスクと機会への取り組み方針や対応策を作成し、「サステナビリティ委員会」にて審議の上、経営会議での決議を得て、必要に応じて取締役会へ上程

- 戦略への

組み込みと実行 -

特定した重要なリスクと機会は、以下の対応を図る

- 自然災害リスクは、「グローバルリスク管理委員会」を通じ、各機能本部・地域本部で施策推進

- 事業領域は、中期経営計画や事業戦略に組み入れて施策推進

- サステナビリティ領域は、「サステナビリティ委員会」を通じ、各機能本部・地域本部で施策推進

指標と目標

当グループは2021年3月、持続可能な社会の実現に向け、マテリアリティとして8つの項目を特定し、各項目のKPI、2030年目標を設定しました。環境領域においては「長期環境目標」を設定し、CO₂排出量を2020年3月期比で2030年に50%、2050年には100%削減することを目標とし、各拠点で省エネルギー活動や再生可能エネルギー導入等を推進しています。

戦略

カーボンニュートラルへの取り組みは、持続可能な社会の実現には不可欠であり、各国政府によるCO2排出量削減を目標としたエネルギー規制や、法令強化が見込まれ、自動車についてもさまざまな規制が強化されると予測されます。規制強化は当グループにとってリスクとなり得る一方、当グループが強みとする環境性能に優れた製品・サービスに力を入れて取り組むことは事業拡大の機会となり得ます。今後、変化する規制や法令に適応した当グループの製品・サービスを普及させていくことが、CO2を含む世界の温室効果ガス排出抑制に向けた有効な施策であり、かつ当グループ事業の成長につながると考え、事業戦略に反映していきます。

気候変動シナリオに基づくリスクと機会の分析

当グループの主要事業である四輪事業(シート・内装品)を対象とし、シナリオ分析および事業におけるリスクと機会の特定を行いました。気候変動に伴うリスクと機会には、規制の強化や技術の進展、市場の変化等脱炭素社会への移行に起因するものと、急性的な異常気象や慢性的な気温上昇等気候変動の物理的な影響に起因するものが考えられます。

当グループは、気候変動に伴うさまざまな外部環境の変化について、その要因を「物理的リスク」と「移行リスク」に分類の上、財務的影響を[大][中][小]の3段階で定性評価し、重要なリスクと機会を特定しました。なお、重要なリスクと機会の影響については仮説を立て、影響額を想定した定量評価を実施しています。分析対象期間は2050年までとし、当グループの長期環境目標に合わせ、中期を2030年、長期を2050年と設定しています。

シナリオ分析

気候変動により異常気象が激化し物理的影響が顕在化する「4℃シナリオ」と、カーボンニュートラルへの移行に伴う影響が顕在化する「1.5℃シナリオ」を用いて分析を実施しました。

| 想定シナリオ | 参照シナリオ | 想定される社会像 |

|---|---|---|

| 4℃シナリオ |

|

|

| 1.5℃シナリオ |

|

|

気候変動によるリスクと機会、およびその対応

シナリオ分析を基に当グループの事業に影響を及ぼすと想定したリスクと機会のうち、財務影響が「大」「中」と評価された主要な内容は以下の通りです。

■主なリスク

| 分類 | 想定されるリスク | 時間軸 | 潜在的な財務影響 | 対応 | 関連する取り組みや指標 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 物理的 リスク [4℃] |

急性 | 台風・集中豪雨・ハリケーン等の異常気象によるグループ拠点の操業停止に伴う売上減少 | 長期 | [影響度:大] 洪水による操業停止に伴う減収影響額として、最大で1拠点当たり約50億円程度を想定 |

|

|

| 移行 リスク [1.5℃] |

政策 法規制 |

規制強化に伴う、再生可能エネルギー導入や設備投資の増加 | 中期 | [影響度:大] 太陽光発電をはじめとする再生エネルギーへの転換に関わる2030年までのコストとして約70億円程度を想定 |

|

|

| 炭素税導入拡大による操業コストの増加 | 中期 | [影響度:中] 2030年時点の当グループCO2排出量における炭素税影響額として約7億円程度を想定 |

|

|||

| 技術 | 低炭素製品や電動化対応製品に向けた研究開発に関わるコストや設備投資の増加 | 中期 | [影響度:大] 環境負荷の少ない製品や製造技術、ならびに電動車に適した製品の研究開発費と、それに伴う設備投資額の増加を想定 |

|

|

|

| 市場 | 環境に配慮した材料の採用や炭素税等に伴う原材料調達コストの増加 | 中期 | [影響度:大] 2030年時点でのサプライヤーとの取引における炭素税影響額として約400憶円を想定 |

|

|

|

| 電動化対応製品や低炭素製品への対応遅れによる売上減少 | 中期 | [影響度:大] 電気自動車への移行や、製品の環境負荷低減が求められる中、顧客ニーズに適合した製品を提供できない場合、2030年の減収影響額として約1,000億円程度を想定 |

|

|

||

■主な機会

| 分類 | 想定されるリスク | 時間軸 | 潜在的な財務影響 | 対応 | 関連する取り組みや指標 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 機会 [1.5℃] |

資源効率 | 生産プロセス効率化に伴う操業コストの減少 | 中期 | [影響度:中] 省エネルギー化施策により2030年までにもたらされるコスト削減効果額として約5億円程度を想定 |

|

|

| 製品 および サービス |

低炭素製品の需要拡大に伴う、電動化に対応したシートや環境負荷低減素材を採用した内装部品などの売上増加 | 中期 | [影響度:大] 電気自動車に適合する製品の充実により、新規顧客獲得や商権拡大につながり、2030年の増収効果額として約700億円程度を想定 |

|

|

|

| 次世代自動車に適合した新製品販売による売上増加 | 中期 | [影響度:大] キャビン(車室内空間)全体をコーディネートし、次世代自動車に求められる新たなニーズに適合した製品開発により、新規顧客獲得や商権拡大につながり、2030年の増収効果額として約350億円程度を想定 |

|

|

||

自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)フォーラムへの加盟

当グループは2025年8月、自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)の理念に賛同し、TNFDの活動を支援するために設けられた、国際的な組織である「TNFDフォーラム」に加盟しました。

当グループの事業活動が、自然に与える負荷や自然の損失によるリスクの検討を行い、経営戦略・リスクマネジメントに反映するとともに適切な開示に努め、ステークホルダーとも連携しながら自然資本や生物多様性への取り組みを行っていきます。

自然資本・生物多様性の取り組み

当グループは、持続可能な社会の実現に向け、マテリアリティ(重要課題)に対する2030年目標を策定しており、自然資本および生物多様性に関しては、「資源循環、有効活用」、「自然との共生」について目標および施策を展開しています。

近年、事業活動に伴う自然への依存や影響を分析評価し、自然資本の損失を防ぐ対応が重要であり、当グループとしても、試行的に分析評価を実施しました。

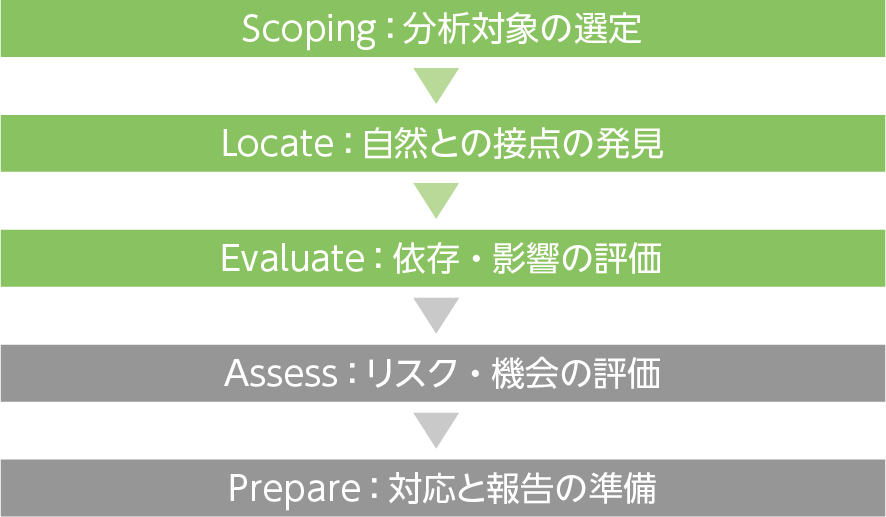

LEAPアプローチ

TNFDが推奨する「LEAPアプローチ※1」に基づき、「Locate」、「Evaluate」に関わる分析を行いました。

- 企業が自然環境との関わりを評価・管理するための手法で、「ネイチャーポジティブ(自然環境にプラスの影響を与える)」な経営を目指すためのステップを体系的に整理したもの

Scoping:分析対象の選定

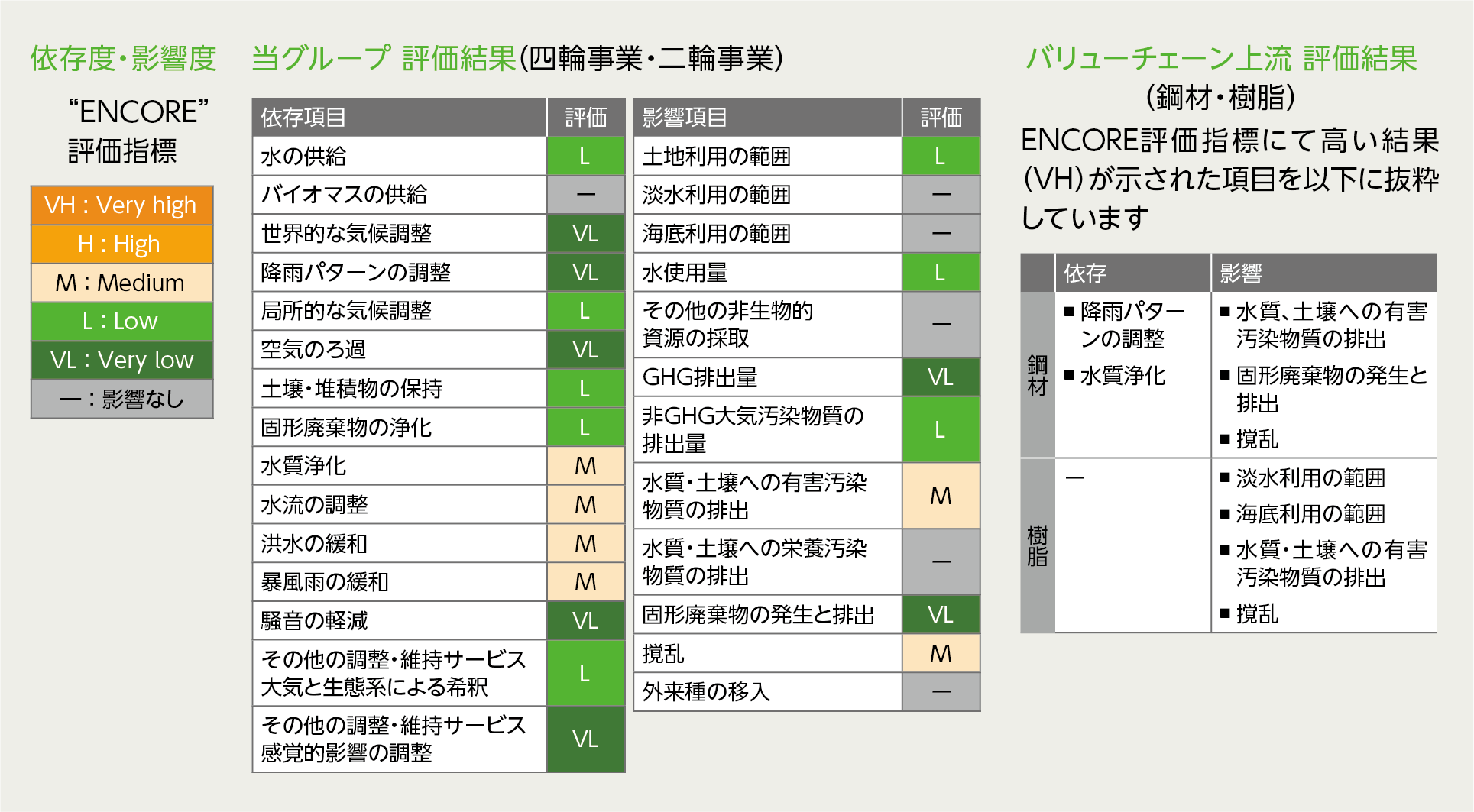

分析対象として、当グループはTNFDが推奨する評価ツールである「ENCORE※2」による自然資本への依存度・影響度の評価結果や事業の規模等を踏まえ、主要事業である四輪事業と二輪事業を対象としました。

バリューチェーンは、SBTNが公表する「High Impact Commodity List」を参照し、上流の主要原材料となる「鋼材」と「石油由来の樹脂」を対象としました。

※2 自然への依存・影響の可能性を可視化したツール

Locate:自然との接点の発見

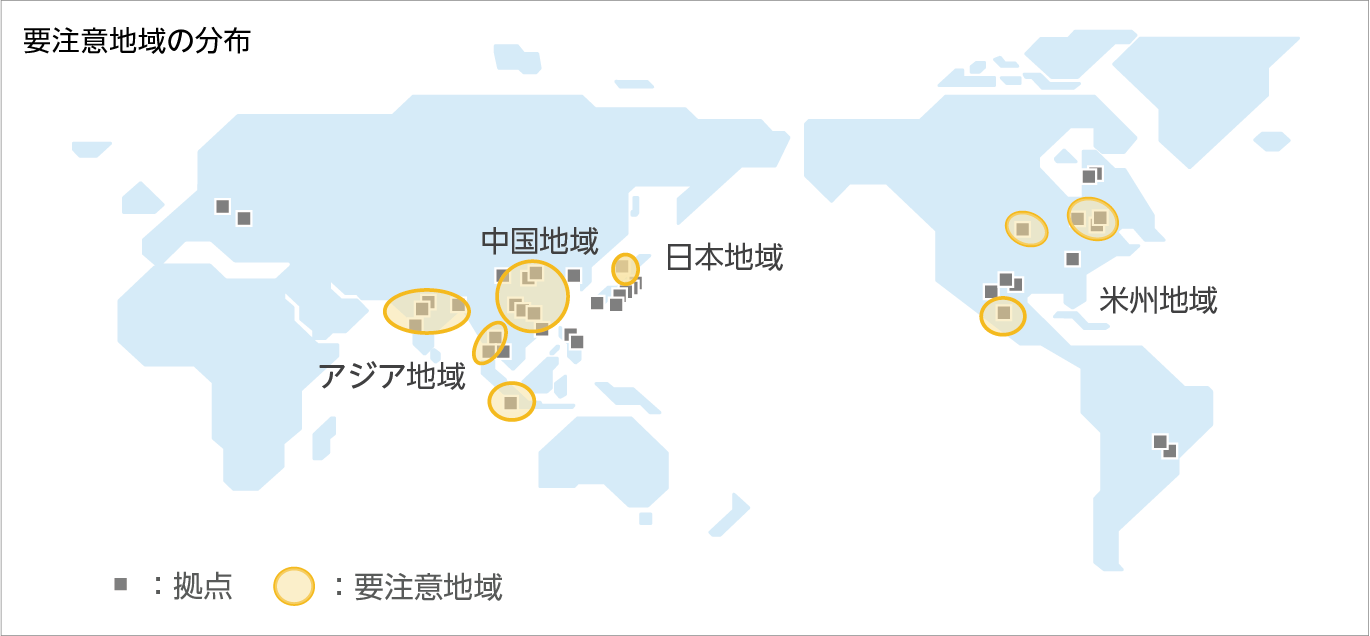

当グループの事業拠点の位置情報を基に、要注意地域※3の特定を実施しました。

特定に当たっては、TNFDにて推奨されている以下の評価ツールを使用しています。

※3 TNFDが定める自然資本への依存や影響が大きい地域のこと。

※表は左右にスクロールできます。

| 「要注意地域」判断基準 | 評価ツール |

|---|---|

| 1 生物多様性にとって重要な地域 |

|

| 2 生態系の完全性が高い地域 |

|

| 3 生態系の完全性が急速に低下している地域 |

|

| 4 物理的な水リスクが高い地域 |

|

| 5 先住民、地域コミュニティ、ステークホルダーへの便宜を含む、生態系サービスが重要な地域 |

|

<評価結果>

当グループにおいては、20拠点を要注意地域として特定しました。

生物多様性にとって重要な地域や物理的な水リスクが高い地域等が複数確認されました。

バリューチェーン上流については、今後、評価を行いリスクの特定に向け進めていきます。

Evaluate:依存・影響の評価

当グループとバリューチェーン上流の事業活動における自然資本への依存度・影響度を評価し、ヒートマップで整理を実施しました。評価に当たっては、 TNFDが推奨する評価ツール「ENCORE」を使用しています。

なお、当社評価結果については、「ENCORE」による一次評価結果を基に当社の状況を踏まえて依存度・影響度の見直しを行っています。

<評価結果>

当グループは、四輪事業・二輪事業にてそれぞれ依存および影響を分析しましたが、事業プロセスが類似していることから、同様の評価結果となりました。

当グループの依存度は全体的に小さい結果となりましたが、「水質浄化」や「洪水の緩和」などに依存していることを確認しました。

影響度についても、同様に負の影響は小さい結果ですが「水質・土壌への有害汚染物質の排出」において生態系に影響を与えていることを確認しました。

バリューチェーン上流(鋼材・樹脂)については、自然に対する依存度および影響度ともに当グループ領域と比べ高い傾向にあることを認識しました。これは、鋼材・樹脂の最上流過程で、原油採取や鉱物資源の採掘等が想定されるためです。依存度については、「降雨パターンの調整」と「水質浄化」に大きく依存しており、影響度に関しては、「水質・土壌への有害汚染物質の排出」などに大きな影響を与えていることを認識しました。

今後の取り組みについて

当グループにおける四輪事業・二輪事業と、バリューチェーン上流の鋼材・樹脂に着目して試行的に分析・評価を実施しました。この分析を通して、当グループについて要注意地域が20拠点特定されました。

依存および影響の評価では、当グループの製造プロセスにおける生態系サービスへの依存は低く、影響についても負の影響は小さいことが確認できましたが、引き続き環境影響の低減に努めていくことが重要だと考えます。

当グループでは2050年の長期環境目標達成のため、環境に配慮した設備の導入や生産効率化等の取り組みを進めています。また各拠点における森林保全活動だけでなく「テイ・エス テック基金」等独自の制度も開始し、「自然との共生」に向けて推進しています。今後は、今回のLEAPアプローチで得られた評価結果や当グループの取り組み状況を踏まえながら、リスク・機会の評価を進め、生物多様性・自然資本対応のさらなる推進に努めていきます。

緑の生態系保全活動

当グループでは、マテリアリティで掲げる「自然との共生」の実現に向け、各地域の特性に応じた活動を行っています。海外を含むグループ各拠点において、植樹・間伐・整地等の環境保全活動を継続的に実施し、地球環境の保全に貢献しています。

TS TECH( THAILAND) CO.,LTD. 植樹活動

破壊された自然の回復や気候変動対策を目的として、2011年より植樹活動を地域と協力して継続的に進めています。2025年3月期までに、23,099本の植樹をし緑地の拡大を行ってきました。

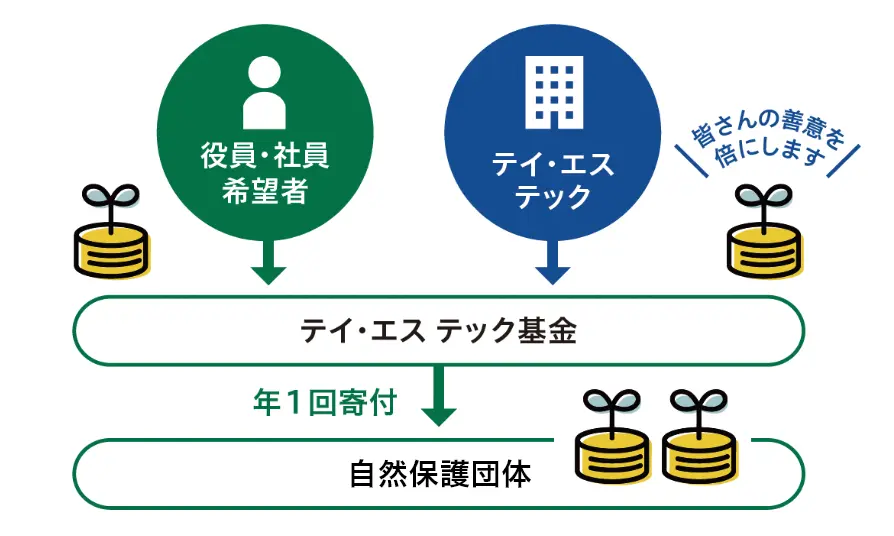

自然との共生を目的とした支援活動

当グループは「自然との共生」を目的として、マッチングギフトという仕組みを活用した自然保護団体への寄付制度「テイ・エス テック基金」を運営しています。活動に賛同する役員・社員から寄付金を募るとともに、同額を会社が上乗せして寄付をすることで、社員と会社が一体となって、自然を守る活動を支援しています。2025年3月期は、「公益財団法人 日本自然保護協会」に寄付を行い、寄付金は日本の絶滅危惧種やその生息地を守る活動をはじめ、自然を活用した地域活性化の取り組みなどに使用されます。

<2025年3月期寄付実績>

破壊された自然の回復や気候変動対策を目的として、2011年より植樹活動を地域と協力して継続的に進めています。2025年3月期までに、23,099本の植樹をし緑地の拡大を行ってきました。

| 寄付先 | 公益財団法人 日本自然保護協会 |

|---|---|

| 寄付金額 | 3,965,600円 |