ガバナンス体制とリスク管理

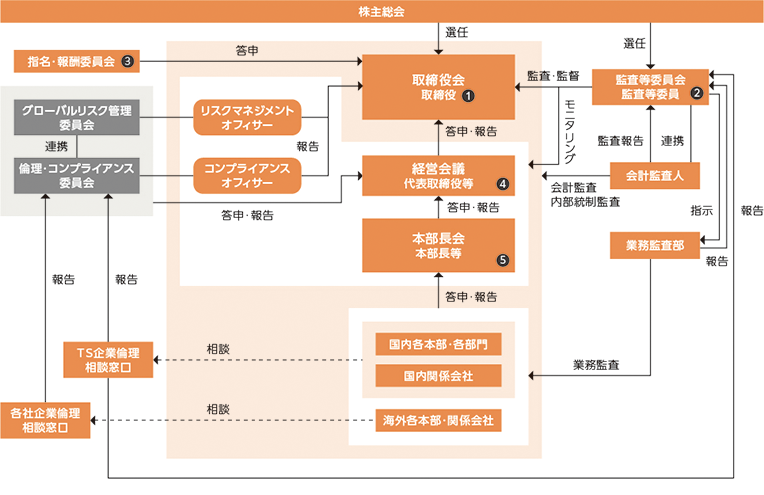

ガバナンス体制図

| 1. 取締役会 | 取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)7名と監査等委員である取締役4名で構成され、経営方針、その他経営に関する重要事項ならびに法令で定められた事項を決定するとともに、業務執行における監督を行っています。 |

|---|---|

| 2. 監査等委員会 | 監査等委員会は監査等委員4名(うち、社外取締役3名)で構成され、監査等委員会で定められた監査方針に基づき、取締役の職務執行の監査を行っています。 |

| 3. 指名・報酬委員会 | 指名・報酬委員会は代表取締役2名と社外取締役3名(うち、監査等委員である取締役2名)で構成され、取締役および執行役員の選解任および報酬等に関する事項についての審議を行っています。 |

| 4. 経営会議 | 経営会議は代表取締役および国内で執務する取締役(監査等委員である取締役を除く)で構成され、取締役会の決議事項等について事前審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で、重要な業務執行の決定を行っています。 |

| 5. 本部長会 | 本部長会は本部長および地域本部長等13名で構成され、効率的な業務執行を図るため、各本部の業務全般に関する方針、計画、統制等について協議しています。 |

内部統制システムの運用状況

2006年の会社法改正にて内部統制システムの整備が求められたことを受け、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議しています。以降、年度ごとに取締役会で運用状況のレビューを行い、方針に変更の必要がある場合には、随時取締役会において決議しています。また、当グループは金融商品取引法に基づき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムを構築しており、定期的な整備・運用状況の評価および必要に応じた是正措置の対応により、実効性のある体制の維持を図っています。

グループ・ガバナンス体制

当グループは企業理念・社是をはじめとする「TSフィロソフィー」、コーポレート・ガバナンスに関する方針、内部統制システム構築の基本方針ならびに経営目標等を共有し、コーポレート・ガバナンス体制の充実に努めています。

また、当社が定める基準に基づき、子会社の経営上の重要事項決定については当社への事前承認・報告を必須とし、業績・財務状況については当社への定期的な報告を義務付けています。

さらに子会社は、組織、職務分掌および職務権限に関する規程を整備し、迅速な意思決定を行うとともに効率的に職務を執行しています。加えて、定期的なリスク検証、コンプライアンス検証等のリスク低減活動およびコンプライアンス推進活動を展開し、損失の危機が発生した場合には、当社と速やかに連携して損失の最小化を図っています。

なお、監査等委員会は、必要に応じ、主要な子会社の内部監査部門および監査役と連携し、子会社の取締役の職務執行状況を監査しています。また、当社の内部監査部門は、監査等委員会の指示および社内規程に基づき、主要な子会社の業務監査および財務報告に係る内部統制の評価を実施し、監査等委員会に報告しています。

コンプライアンス体制

当グループは「TSフィロソフィー」に基づき、テイ・エステックとしてのあるべき姿を定めた「TS行動規範」、役員および社員一人ひとりが従うべき行動準則である「TS行動指針」を制定し、グループ全体にコンプライアンスへの理解が浸透するよう定期的な教育を行っています。

コンプライアンスに関する取り組みを推進する担当取締役または執行役員をコンプライアンスオフィサーとして任命するとともに、「倫理・コンプライアンス委員会」による経営上重要な倫理・コンプライアンス問題の審議を通じて、グループ内における法令違反の未然防止に努めています。

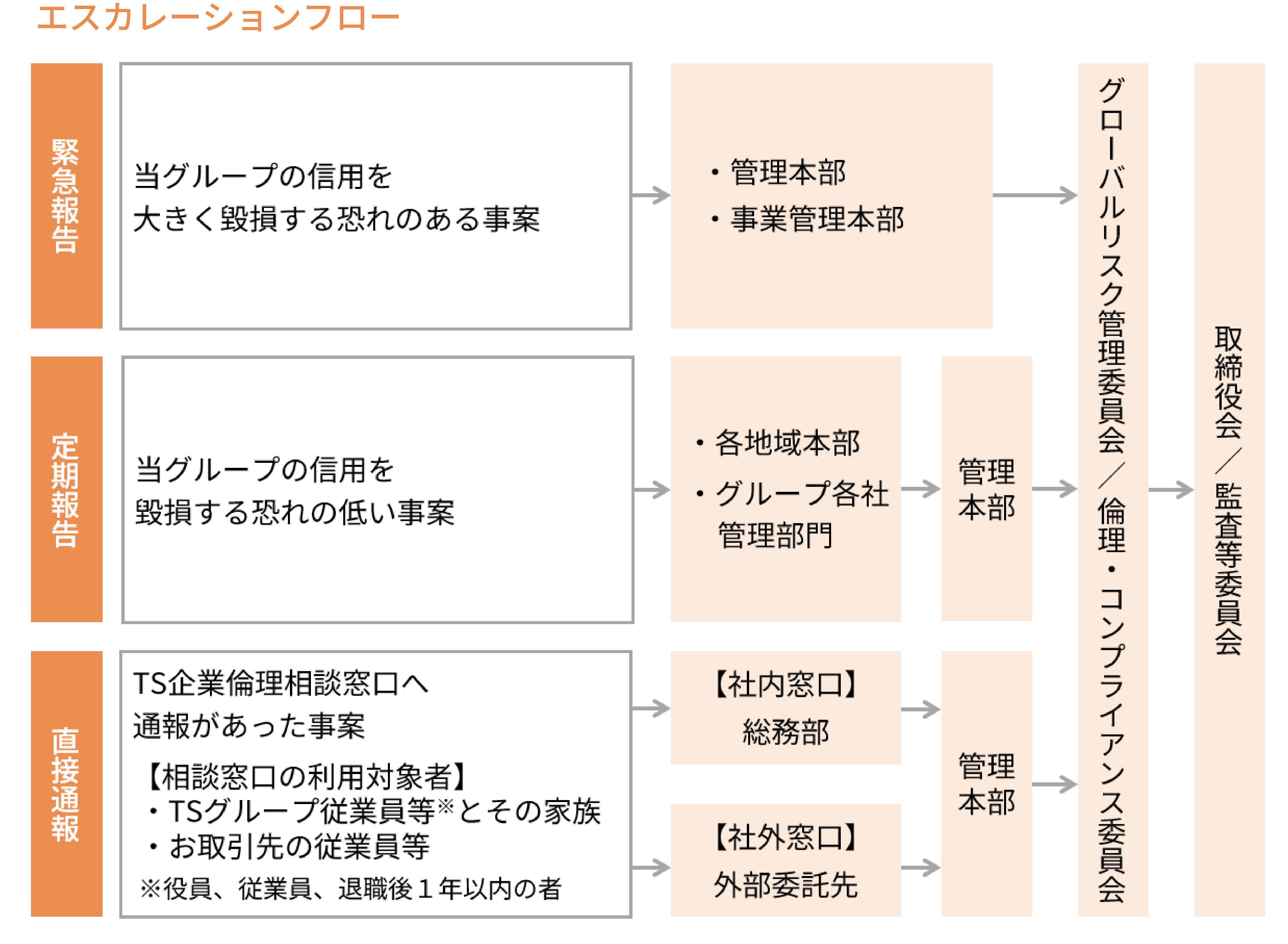

また、内部通報窓口である「企業倫理相談窓口」を社内の担当部門および当社から独立した外部機関に設置し、問題を認識した際には、コンプライアンスオフィサー指示による速やかな事実調査・改善指導を実施しています。なお、匿名での通報も可能であり、公益通報者保護規程に則り、通報内容の秘密を厳守するとともに、通報・調査協力等によって不利益な取扱いをすることを禁止し、これらに違反した場合は懲戒処分等を課すことになっています。また、窓口に寄せられた全ての相談・通報は、監査等委員会と情報共有しています。「企業倫理相談窓口」の利用方法は、全社員に配布している「コンセプトマニュアル」および社内イントラネットへの掲載、階層別研修等を通じて社内周知を図り、お取引先に対してはポスター掲示により周知しています。

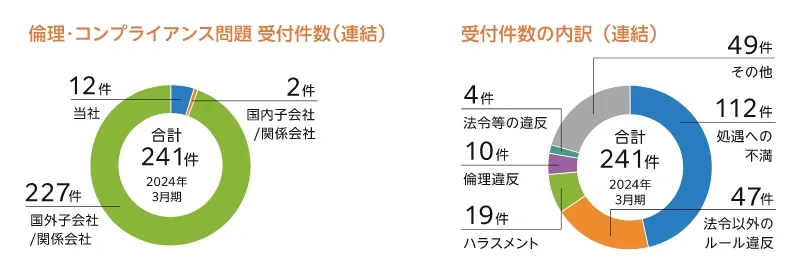

2025年3月期においては、窓口への相談等を含む、当グループの倫理・コンプライアンスに関する案件が、国内外の関係会社を合わせて合計111件ありました。こうして、ハラスメントを含む全ての案件について、是正措置や懲戒処分の対応を適切に実施するとともに、継続的な運用を行い、社内の自浄作用を働かせています。

- 各案件を調査した結果、汚職・贈収賄等を含む事業活動に著しい影響を与える法令違反等はありませんでした。

リスク管理体制

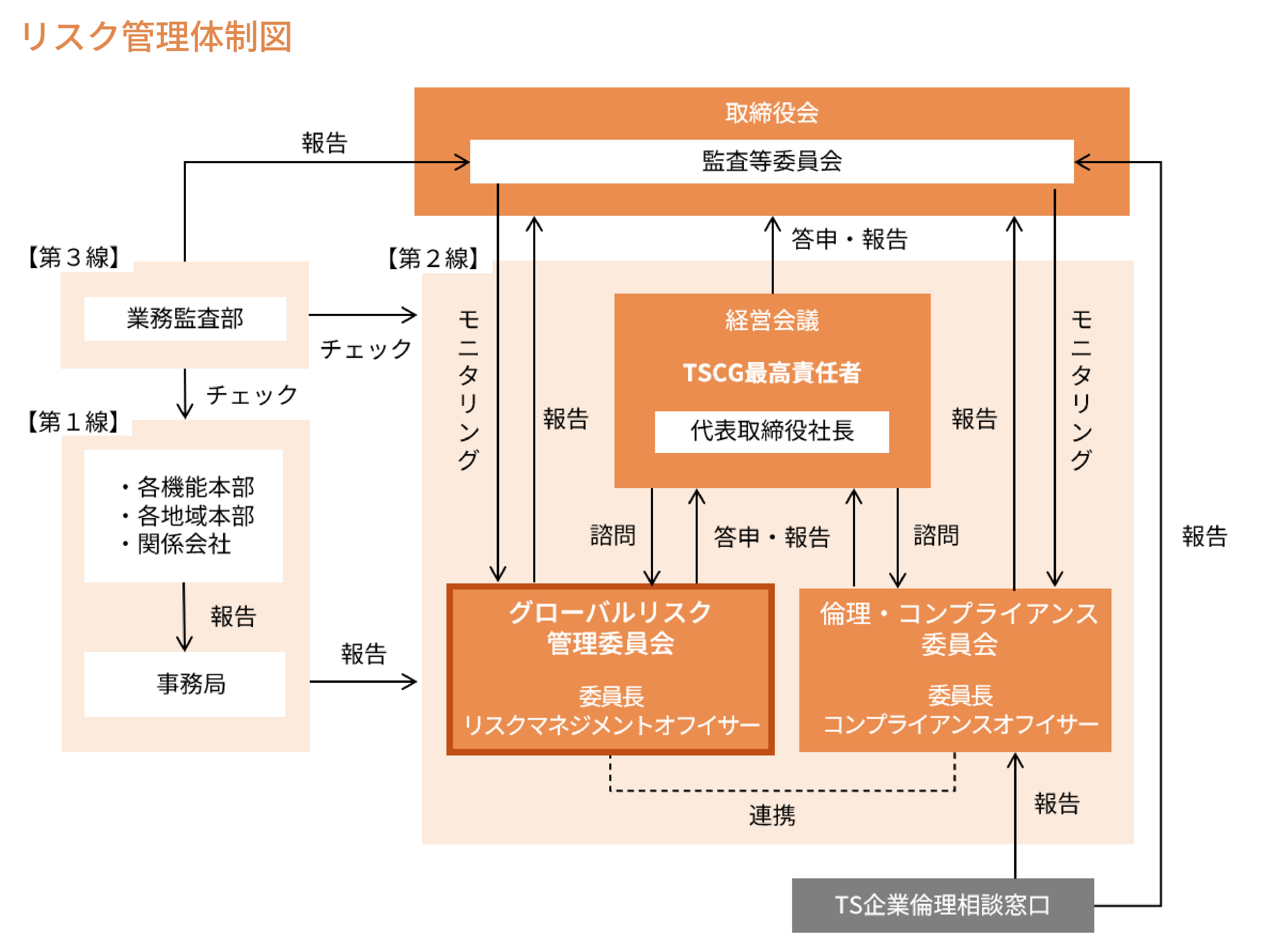

当社は経営の重要事項について、経営会議のほか、各種の諮問委員会を設置し、各々における慎重な審議を行っています。最終的には監査等委員会での審議を経て、取締役会に報告し、事業リスクの回避・低減に努めています。

また、リスクマネジメントの統括責任者として、取締役または執行役員からリスクマネジメントオフィサーを選任するとともに、取締役等で構成される「グローバルリスク管理委員会」を設置し、リスクの顕在化を防止するため に「3線モデル」の考え方に基づく管理体制を整えています。定期的に実施するコンプライアンスおよびリスク検証(以下、TSCG自己検証)の結果、抽出された経営上重要なリスクへの対応の審議等を通じて、潜在するリスクの低減に努めています。

また、全ての取締役に向けて、社外の弁護士を講師としたリスク管理・コンプライアンス等を含む研修を定期的に実施しています。さらに社外取締役に向けては、リスク管理に関する適切な助言を得るため、選定したリスクの対策状況や見直し結果をはじめ、当グループの事業内容、直近のリスク動向・技術動向を含めた最新のリスク関連情報等を定期的に説明する機会を設けています。なお、全社員に向けては、リスク意識の向上を狙ったリスクマネジメント講座等のeラーニングを実施しています。

なお、TSCG自己検証の結果は、内部監査部門と共有され、リスクアプローチ監査の観点として活用しています。

グローバルリスク管理委員会

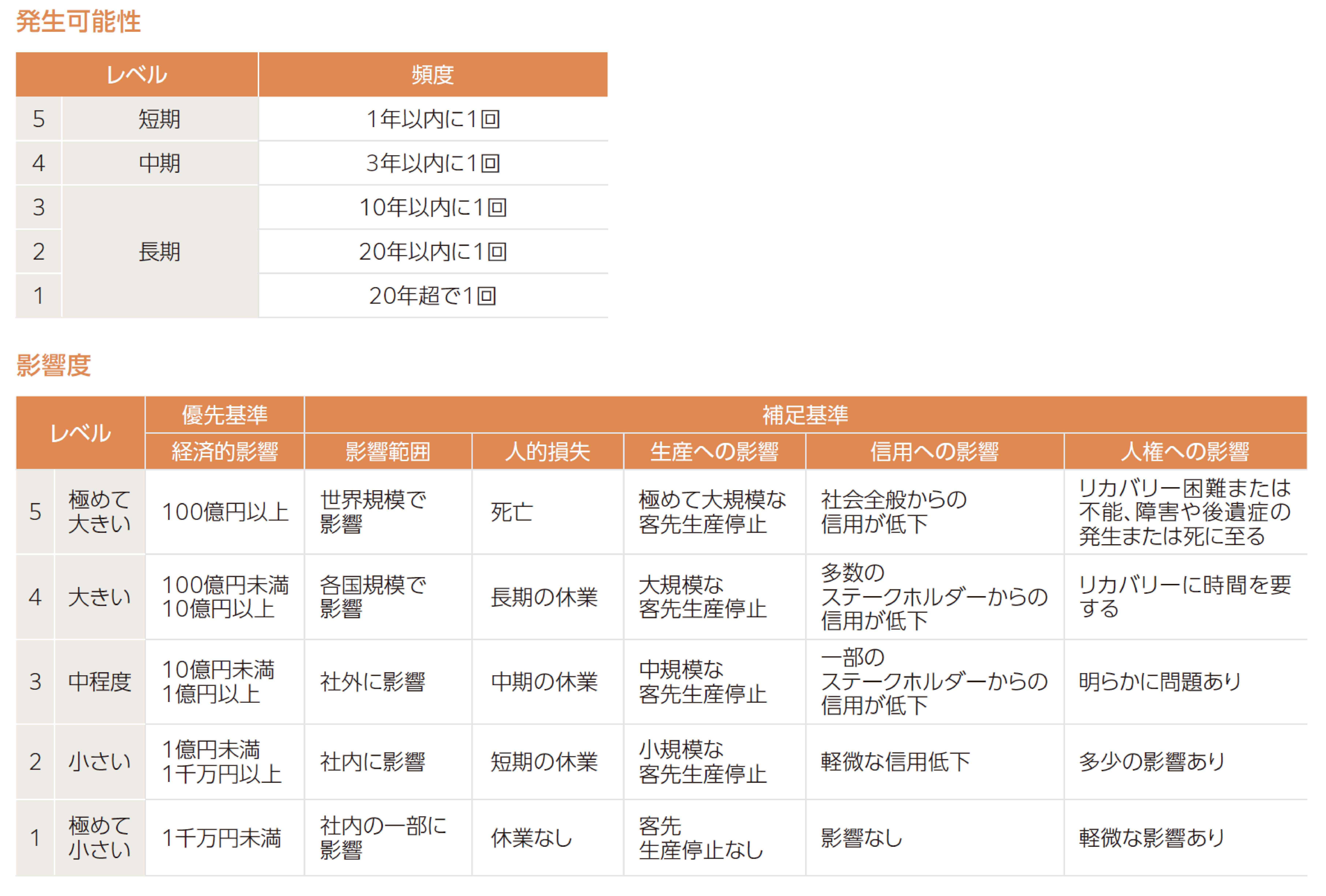

世界13カ国で展開する事業活動を取り巻く、種々のリスクを、発生可能性(想定頻度)と影響度(潜在的影響の大きさ)の観点から、適切に把握・コントロールし、事業の継続性・安定性を高めていくために、経営会議の諮問委員会としてグローバルリスク管理委員会を設けています。

具体的には、年1回、第1線の各機能本部・地域本部にて自己検証を行い、その結果を第2線のグローバルリスク管理委員会に報告しています。グローバルリスク管理委員会は、前期リスク対策の実施状況確認、継続・新規リスクを抽出し、抽出リスクを段階的に評価(一次評価/二次評価・対策/進捗確認等)した上で、重大リスクを選定しています。

加えて、第1線の各地域に地域リスク管理委員会を設けることで、各地域特有のリスク把握・低減施策を迅速に推進する体制を整え、各地域において発生頻度の高い自然災害や、感染症拡大等を想定した有事の対応トレーニングに取り組んでいます。なお、内部監査部門である業務監査部は第3線として、第1線と第2線から独立した立場から、リスク管理等についてそれらの仕組みや取り組み状況を客観的に検証しています。

2025年3月期では、5つの重大リスクを特定し、リスク低減対策を進めました。

リスク選定プロセス

■自己検証実施

① 各部門・各社にてリスクを抽出

② 抽出したリスクを評価(発生可能性×影響度)

③ 対策実施後の評価を “残存リスク” として集計

■ 残存リスク整理・グループ重大リスク特定

④ 発生要因による整理

• グループ各社の環境等内的要因に起因するもの

• 社会情勢をはじめとした外的要因に起因するもの

⑤ 外的要因に起因するリスクを主として、地域特性に応じて対処すべき「地域リスク」と、グループ全体で対処すべき「重大リスク」を特定

5つの重大リスク

-

有事における危機管理

-

【対象】

伝染病/感染症/ウイルス/風水害/地震/戦争/暴動・テロ - 【主要対策】

- 自然災害対応訓練の継続実施

- 災害備蓄品の備蓄状況調査・備蓄品入替

-

-

ITセキュリティ

-

【対象】

機密情報漏えい・紛失/サイバーテロ - 【主要対策】

- セキュリティ教育の継続的実施と標的型攻撃メールへの対応訓練実施

- サイバーセキュリティ対策(監視体制強化、初動対応強化、CSIRT体制の構築)

-

-

部品供給の停止

-

【対象】

原材料供給不足/生産能力不足/取引先倒産 - 【主要対策】

- 部品安定調達へ向けたサプライチェーンの管理強化

- 取引先財務リスク監視の強化

-

-

生産の停止

-

【対象】

機械・設備の故障/貿易・輸出入トラブル - 【主要対策】

- 生産設備管理体制の強化

-

-

火災

-

【対象】

溶接/漏電・過電流/危険物 - 【主要対策】

- グループ統一項目による点検と主管部門による横串管理

- エキスパート検証および現場教育実施

-

TISAX認証取得

当グループは、情報漏えいリスクの低減のため、社内規定の整備や社員教育の徹底、セキュリティシステムやネットワーク監視体制の強化に取り組んでいます。また、各顧客からのセキュリティ要件を踏まえた環境整備や、TISAX(Trusted Information Security Assessment Exchange)※の認証を、当社および連結子会社の計35社中6社が取得(2025年8月時点)するなど、情報管理の徹底に努めています。

- TISAX:自動車業界向けの情報セキュリティ基準であり、VDA(ドイツ自動車工業会)が策定した、VDA情報セキュリティ評価基準(VDA ISA)に基づき、認証機関の審査を受ける制度